結露の条件と対策をうちエコ診断士がていねいに解説|断熱リフォームの匠

コラム

投稿日 2018.12.05 / 更新日 2024.01.22

建物・暮らしの知識

結露の条件と対策をうちエコ診断士がていねいに解説

WRITER

WRITER

矢崎 拓也

環境省認定うちエコ診断士

大学卒業後、断熱にまつわる資格をいくつも取得し、自ら調査や補助金申請の手配、セルロースファイバーの施工から窓の取付まで行える業界でも異色の人物。「日本中の住宅性能の低さを解決したい!」と大きな夢を原動力に戸建住宅の断熱リフォームに取り組む。

こんにちは。《断熱リフォームの匠》の矢崎です。

今回は住宅で起こる「結露」について、うちエコ診断士としての知識や経験も交えながらお話ししていきます。

結露の仕組みや対策を原理原則から一緒に学んでいきましょう!

目次

結露を知るために重要な3つの言葉

結露を知る上でまず知って欲しいのが、

- 絶対湿度

- 相対湿度

- 飽和水蒸気量

という3つの言葉です。

絶対湿度

絶対湿度は空気中に含まれる水蒸気の量を示す指標です。

目の前に1メートル四方の透明な箱があるのを想像してみましょう。

この箱の中に、目には見えない水蒸気が何グラムあるかを考えるのが絶対湿度です。

湿度が高い日は箱の中に多くの水蒸気が含まれていることになりますし、逆に乾燥した日は水蒸気の量が少ないことを意味します。

相対湿度

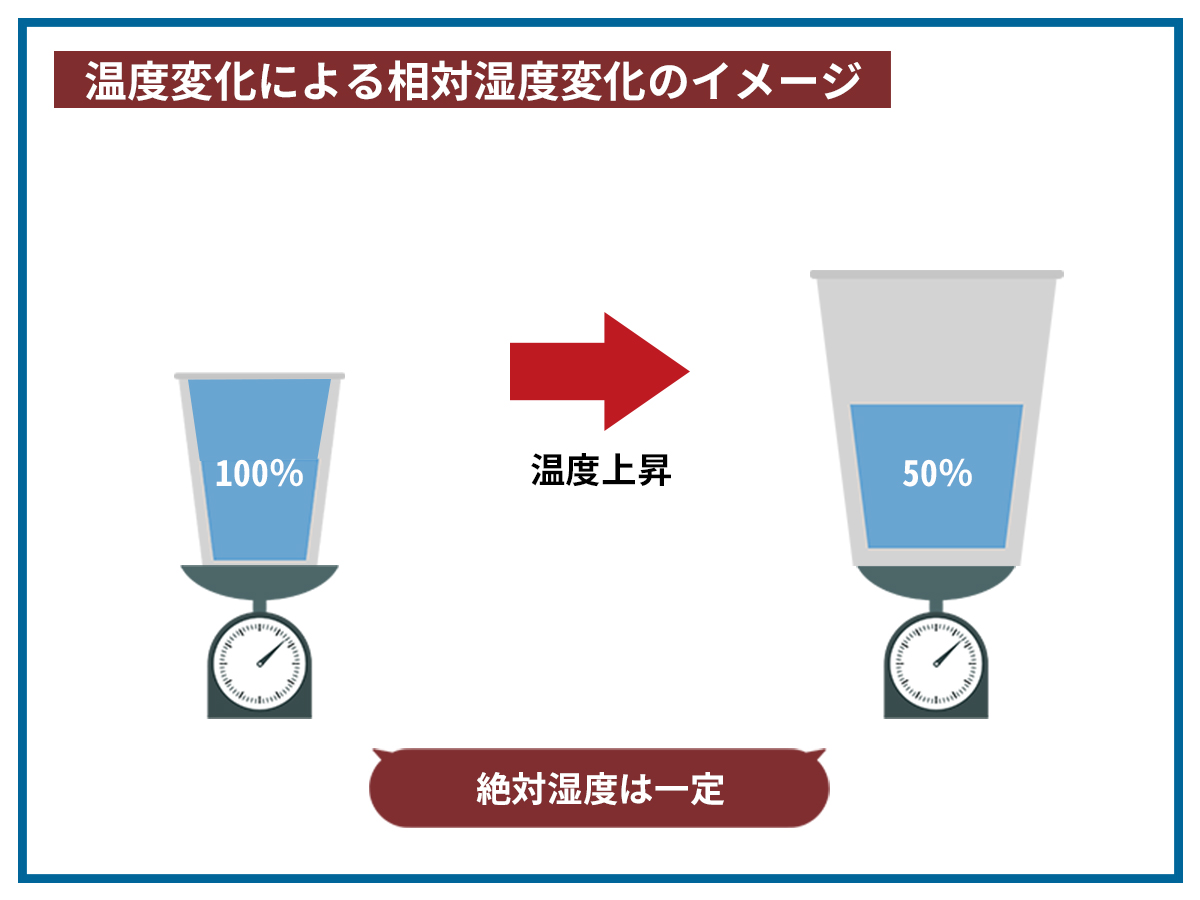

相対湿度は、空気が現在保持している水蒸気の量が、飽和水蒸気量に対してどれくらいの割合であるかを示す指標です。

いわゆる私たちが日常で「湿度何%」と呼んでいるものですね。

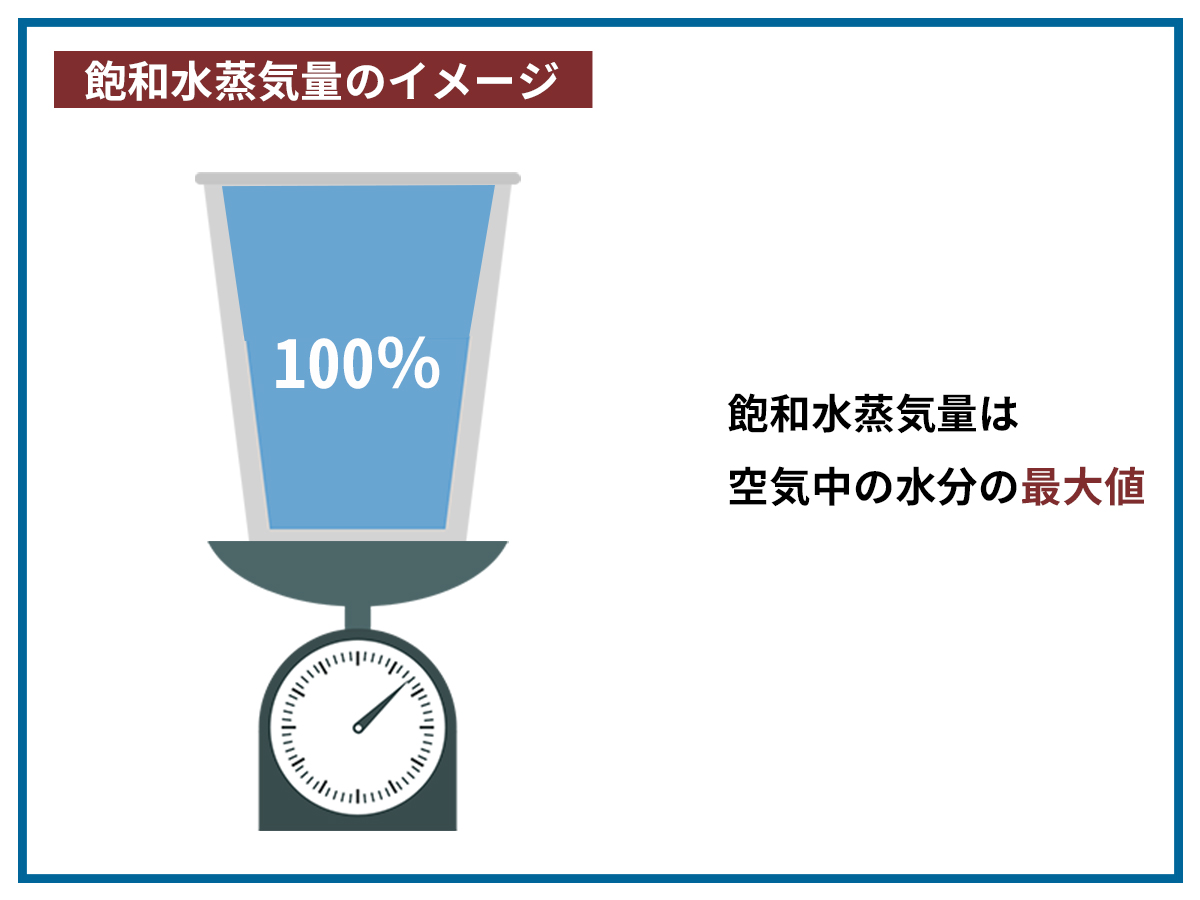

水の入ったコップを想像してみましょう。

空気と水蒸気の関係はコップと水の関係に似ています。

相対湿度50%とはコップに水が半分まで入っている状態を表し、コップがいっぱいになるまでに必要な水の量が「飽和水蒸気量」です。

飽和水蒸気量

飽和水蒸気量は、空気が持てる水蒸気の最大量を指します。

私たちの周りにある空気は、一種のスポンジのようなものです。

スポンジが吸収できる水の量には限界がありますよね。

飽和水蒸気量とは、空気のスポンジが吸収できる水蒸気の最大量を表しています。

飽和水蒸気量は温度によって変わり、暖かい空気は冷たい空気よりも多くの水蒸気を保持できるため、温度が高いほど飽和水蒸気量も大きくなります。

なぜ結露は発生する?

結露が発生する仕組みは

- 室温の上昇

- 湿度の上昇

- 室温の低下

という3つのステップで考えられます。

ステップ①:室温の上昇

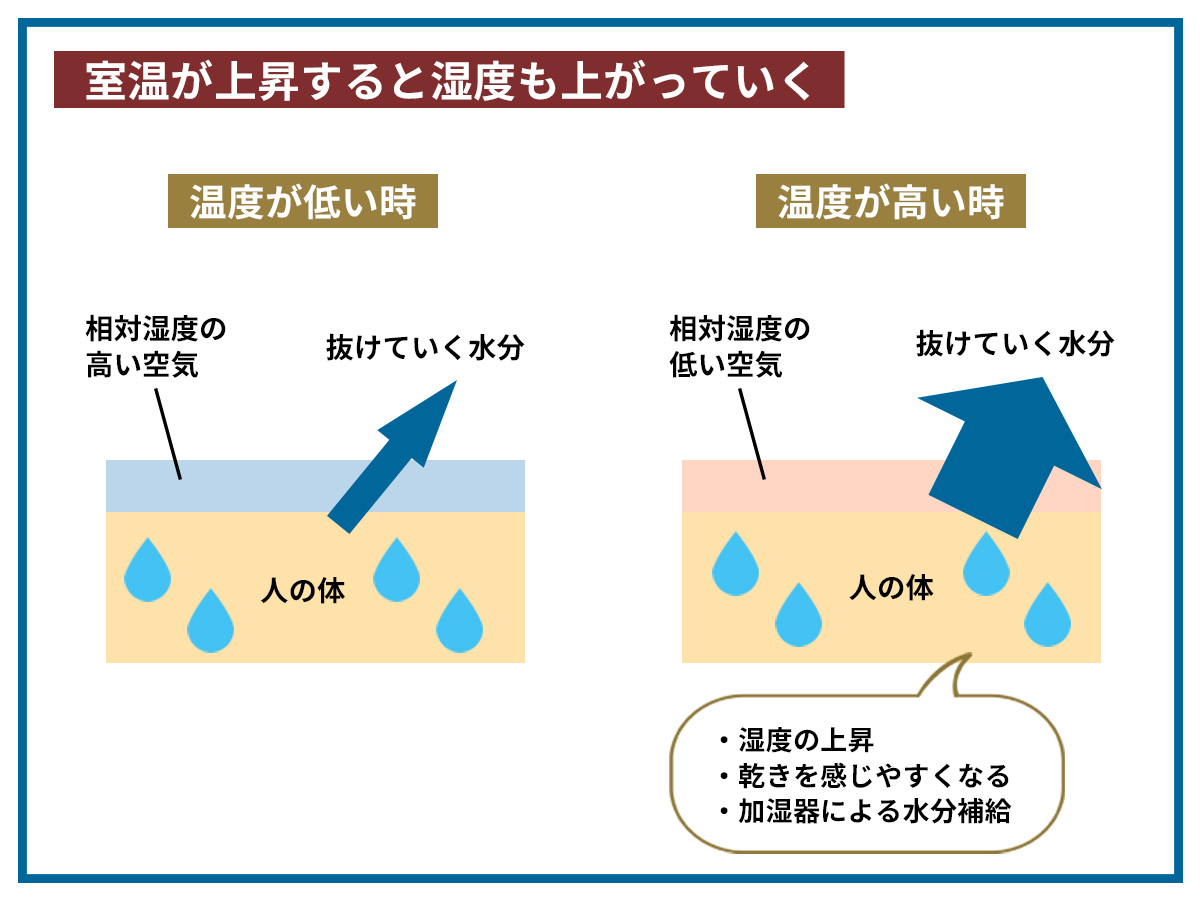

室内の温度が上がると、空気が保持できる水蒸気の量も増加します。

温かい空気は冷たい空気より多くの水分を含むことができます。

「エアコンをつけると乾燥する」と感じたことがあるのではないでしょうか。

これはエアコンが湿気を吸収しているのではなく、室温が上がって湿気が体の外に逃げやすくなったことが原因です。

ステップ②:湿度の上昇

室温が上がると同時に、室内の相対湿度も上がっていきます。これは、人の呼吸をはじめとする日常活動で水蒸気が発生するためです。

室温が上昇した時に室内に湿気を含むものが多いほど湿度は上がりやすいです。

体から水分が失われやすくなった対策として加湿器などを用いることから、室内の空気はより多くの水蒸気を含むようになって湿度が高くなります。

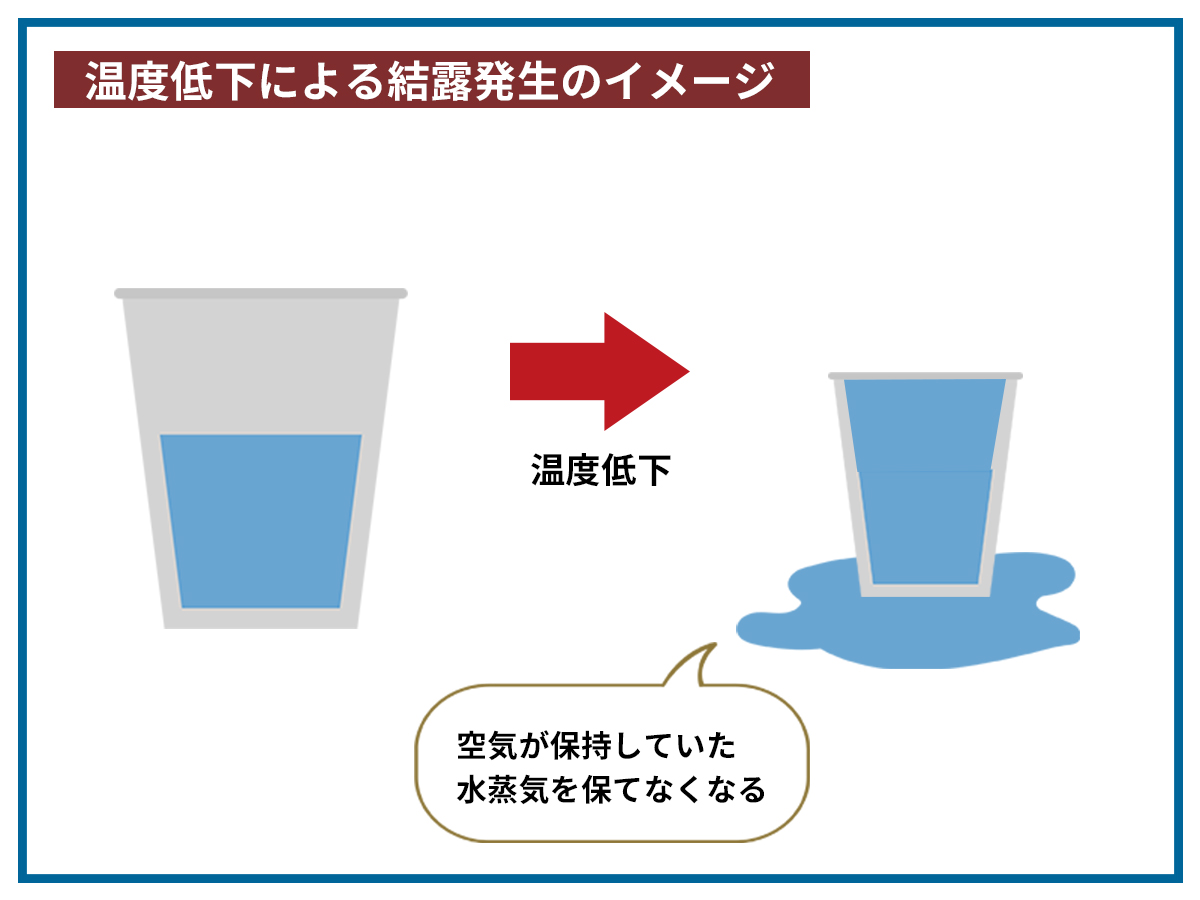

ステップ③:室温の低下と結露の発生

室温と湿度が上昇した部屋の室温が低下すると、相対湿度が上がって結露が発生しやすくなります。

室温が下がるほど相対湿度はどんどん上がっていき、やがて100%を上回ります。

その時の温度を「露点温度」と言い、空気中の水蒸気が液体の水に変わる点です。

空気は保持していた水蒸気を保てなくなり、液体の水に変わります。

これが結露のおおまかな流れです。

余談として結露は悪いことばかりではなく、むしろ結露の仕組みをうまく利用しているのがエアコン冷房です。

エアコン冷房は内部でわざと結露を発生させ、空気中の水分を取り除いた上で冷たい風を吹き出しています。

夏は冬よりも空気中の水分量が5倍ほど多いですから、この仕組みがなければ壁や床一面がビッシリ濡れてしまっているところですね。

うちエコ診断士オススメの結露対策

ここまで学んできた結露の仕組みを踏まえると、結露を防ぐには

- 上げた室温を下げないようにする

- 絶対湿度を上げすぎない

という2つの取り組みがポイントになります。

それを踏まえ、いくつかの具体的な対策をご紹介します。

部屋の換気をこまめにする

こまめな換気は結露対策にとても効果的です。

室内の空気を外の乾いた空気と定期的に入れ替えることで、いきすぎた加湿を防いで結露しにくい状態を保てます。

とくに石油ストーブ系の暖房器具は室内に水気や有害物質がたまりやすいことから、定期的な換気を意識するようにしましょう。

窓・換気口・備え付けの換気システムだけでなく、キッチンや浴室の換気扇を動かすのもいいと思います。

絶対湿度を8〜10gにたもつ

室内の湿度は絶対湿度8〜10gほどが理想です。

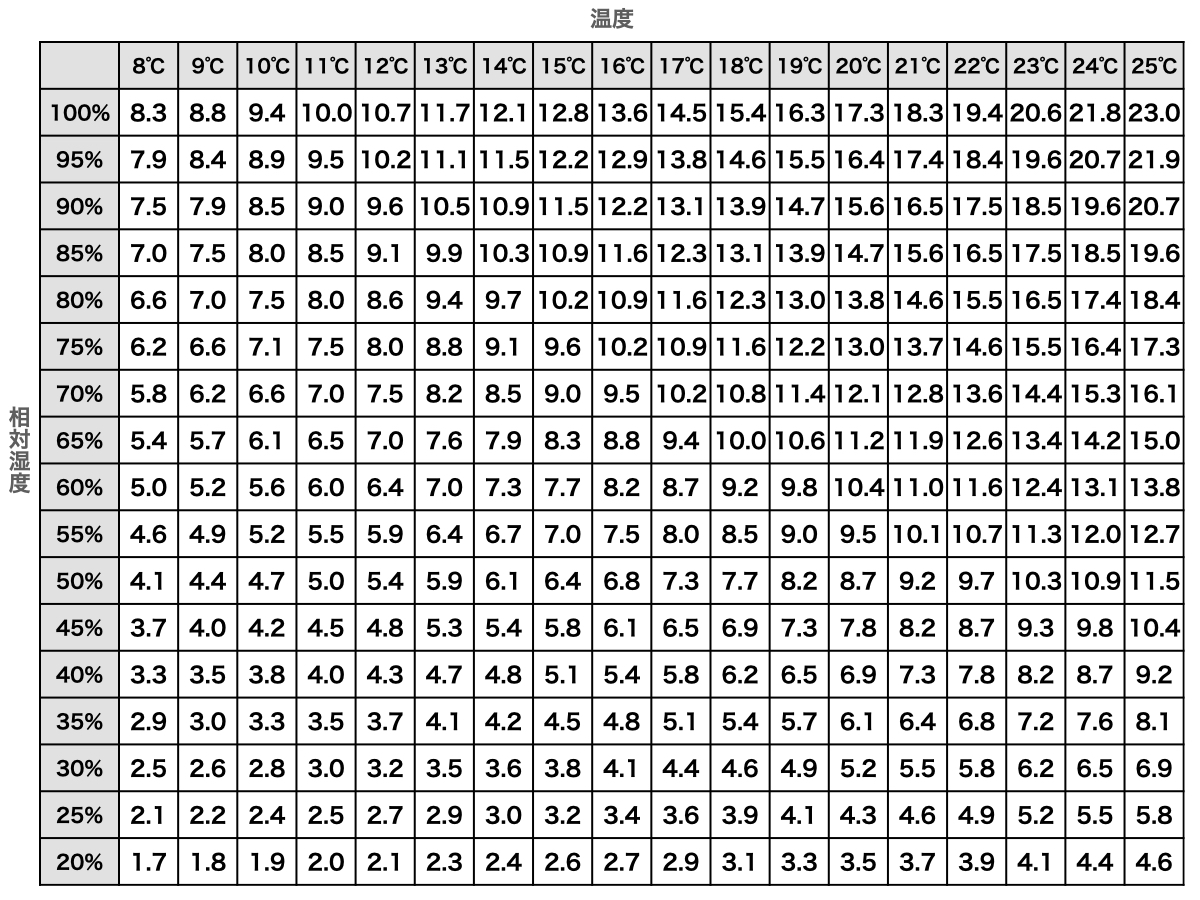

相対湿度・絶対湿度と気温の関係をグラフで見てみましょう。

もし室内の絶対湿度が11gだとすると、13℃を下回ると必ず結露します。

しかし暖房の効いた部屋でも窓周りが13℃を下回ることは普通にありますし、とくに外気が10℃を下回っていたり窓の断熱性能が低い場合は頻繁に起こります。

絶対湿度を上げすぎないことが結露対策で大切なことがわかりますね。

ただし湿度があまりにも低すぎると、喉や目が乾燥して体調を崩しやすくなります。

インフルエンザウイルスと絶対湿度の関係について、国立保険医療科学院が1999年に発表したレポートによると、

- 絶対湿度17g/㎥ 生存なし

- 絶対湿度11g/㎥ 5%生存

- 絶対湿度7g/㎥ 20%生存

- 絶対湿度5g/㎥ 50%(35~66%)生存

という結果となったようで、絶対湿度が低すぎるとウイルスの活動が活発になってしまいます。

ウイルスと結露の両方を考えると、絶対湿度は8〜10gが理想となりますね。

室内の湿度状況を確かめるためにも、絶対湿度がわかる温湿度計を置くのがオススメです。

安価なものですと3000円ほどで購入できます。

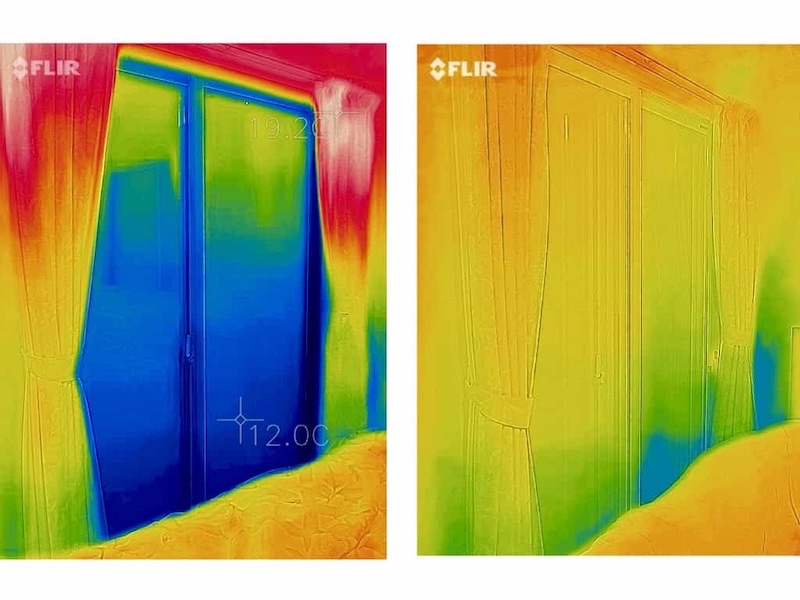

内窓は結露対策に効果大

先ほどもご紹介したとおり、窓は温度が下がりやすい場所の代表格で、毎朝の水滴取りに苦労されている方は多くいらっしゃると思います。

窓の結露を防ぐ方法として非常に効果的なのが内窓の設置です。

内窓は既存の窓の内側に追加されるもう一枚の窓で、内窓を取り付けることで室内と外気の間に断熱層が生まれます。

断熱層が外気の冷たさを遮断して窓近くの室温低下を防ぐことから、結露を大幅に減少できるのです。

内窓は年中を通して住宅の省エネ化にも貢献します。

冬は室内を暖かくしてくれますし、夏は外の暑さを遮断してエアコン冷房の使用を効率的にしてエネルギーコストの削減につながります。

内窓の設置は結露防止だけでなく、生活の質を全体的に高める便利なアイテムと言えるでしょう。

湿気取り、乾燥剤、調湿材を使う

窓周り以外の結露が発生しやすい場所として、壁際の家具の裏や押し入れがあります。

これらの場所は熱が届かず温まりにくく小さな結露やカビが発生しやすいので注意が必要です。

窓の断熱化は結露対策に効果的ですが、室内の絶対湿度が高すぎると行き場を失った湿気がこれらの場所で結露しやすくなります。

湿気取り・乾燥剤・調湿材などを設置したり、まめな換気で湿度が上がりすぎないようにしましょう。

湿度が上がる暖房器具には注意

石油は燃焼時に水分が発生し、1ℓの石油を燃やすとおおよそ1.13ℓの水分が作られます。

石油ストーブ系の暖房器具は結露が発生しやすくなるため、注意が必要です。

石油ストーブ系の暖房器具でとくに避けるべきはヤカンとの併用です。

加湿の必要はありませんし大量の結露が発生する原因となりますから、使用は控えましょう。

燃焼に伴い発生する有害物質の対策も兼ねてこまめに換気を行うことが大切です。

まとめ

今回は結露の仕組みについてお話ししてきました。

湿度と結露の関係について理解を深めていただけたようでしたら幸いです。

少し意識を変えるだけでも大きな効果を得られると思いますので、ぜひ試してみてください。

また、結露の大きな弱点である窓は内窓の取り付けで大幅な改善が見込めます。

近年は国の省エネ推進で多額の補助金がもらえる事業もありますので、お困りのようでしたら取り付けを検討してみてもいいかも知れませんね。

最後までお読みいただきありがとうございました。