床下の断熱材、厚みはどれくらい必要?調べ方を徹底解説!|断熱リフォームの匠

コラム

投稿日 2020.01.15 / 更新日 2024.12.16

建物・暮らしの知識断熱材

床下の断熱材、厚みはどれくらい必要?調べ方を徹底解説!

WRITER

WRITER

廣澤 健一郎

環境省認定うちエコ診断士

地方公務員を経て、テオリアハウスクリニックに入社。前職の経験から断熱に関する補助金の取り扱い業務に精通しており、これまでに国や地方自治体の補助金手続きを多数経験。 書類の作成だけではなく、自ら現場に出て調査・工事に携わるなど、断熱の実務経験も豊富で、これまでに点検訪問した住宅は1,500件を越える。

「自宅の床下の断熱材はどれくらいの性能を持っているのだろう」

「断熱材の厚みはどれくらいあるのがいいの?」

と疑問に思っている方のために、床下の断熱材の厚みの調べ方や、調べた床下の断熱材の厚みの一般的な基準との比べ方についてご紹介していきます。ここでいう基準とは国土交通省により決められている「次世代省エネ基準」のことをいいます。

床下の断熱材の厚みについて調べる方法は以下の流れになります。

- 住んでいる地域の断熱材に求められる「熱抵抗値」を調べる

- 床下で使われている断熱材が何なのかを調べ、1で調べた熱抵抗値を上回るにはどれくらいの厚みが必要なのかを調べる

これらについて詳しくご紹介していきます。(今回は「東京都」という前提で話を進めていきます)

目次

床下断熱材に必要な「厚み」を調べるための2つの手順

手順①:住んでいる地域で必要な「熱抵抗値」を調べる

床下の断熱材に必要な厚みを求めるには、まず住んでいる地域で断熱材がどの程度の「熱抵抗値」を持っていればいいかどうかを調べます。

断熱材は素材によって熱の通しやすさが異なります。ですので断熱材の性能は下記2つで決まります。

- 断熱材の素材自体の熱の通しやすさ

- 実際の断熱材の厚み

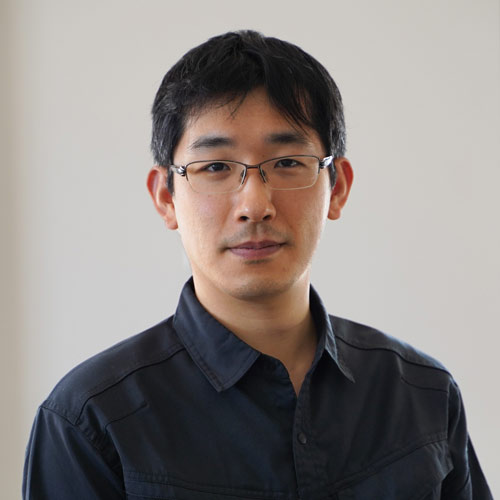

熱を通しにくい素材で厚みのあるものほど断熱材としての性能は高くなります。どの程度の断熱性能が必要かは気候に応じて1~8の地域に分けられています。

数字が若ければ若いほど寒い地域になります。北海道なら1地域や2地域、沖縄なら8地域といった具合です。断熱リフォームの匠の対応エリアである東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城は一部の地域を除きほとんどが「5地域」または「6地域」にあたります。

断熱材に必要な厚みは、地域ごとに決められた「熱抵抗値」という値で決まります。この値は熱の伝わりにくさを表し、この値が大きくなればなるほど熱を通さない=断熱性能が高い、ということになります。寒い地域になるほど定められている熱抵抗値は大きくなります。

今回は5地域であることを想定します。5地域の木造戸建て住宅の床の熱抵抗値の基準は「2.2(㎡・K/W)」となっています。(厳密にはビルトインガレージなどの「外気に接する床」以外の場所についての基準です)

| 1~3地域 | 4~7地域 | 8地域 | |

|---|---|---|---|

| 在来木造工法 | 3.3 | 2.2 | – |

| 2×4工法 | 3.1 | 2.0 | – |

手順②:床下断熱材の素材を調べ、①の熱抵抗値を満たすための厚みを調べる

省エネ基準を満たすための熱抵抗値を調べた後は、自分の家の断熱材が何を使っているのかを調べます。断熱材といっても様々な種類があります。例えば、ガラス繊維でできているグラスウール、新聞紙を加工して造っているセルローズファイバー、ウレタン樹脂からできている発泡ウレタンなどです。

また、同じ種類の断熱材でも、グラスウールなどはどれくらいの密度があるかにより、同じ厚みでも熱抵抗値は違ってきます。密度は16K、32Kなど「〇〇K」という表記で示されています。

どの密度だとどれくらいの厚みが必要かは、その断熱材の製造元のホームページなどで公開されていますが、ここでは代表的な断熱材の熱伝導率を記載します。

| 熱伝導率 | 4~7地域の必要厚 | |

|---|---|---|

| グラスウール(10K) | 0.050 | 110mm |

| 高性能グラスウール(24K) | 0.036 | 79.2mm |

| 押出法ポリスチレンフォーム | 0.040〜0.020 | 44mm〜88mm |

| セルローズファイバー | 0.040 | 88mm |

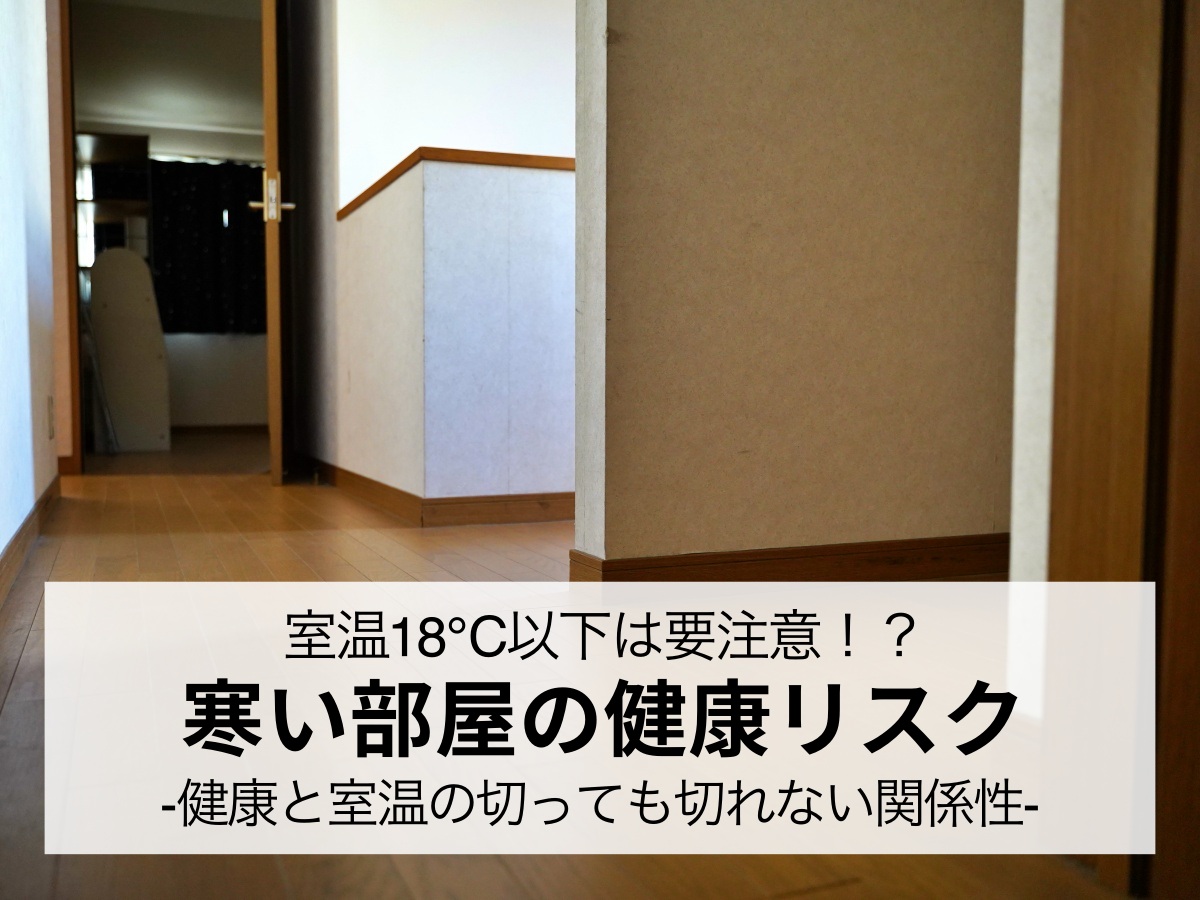

自分の家の断熱材の種類を調べる方法

自分の家で具体的にどんな断熱材が使われているかを調べるには、建物の図面を使いましょう。建物の図面には部屋の間取りがわかる「平面図」だけでなく、建物を真横からみた「断面図」や、建物の断面を一緒に寸法などの詳細を載せた「矩計図(かなばかりず)」などがあります。また、「仕上げ表」は断熱材の厚みをはじめとした建物の主要な材料や工法などが記述された一覧表です。

断熱材の厚みを調べるためには「矩計図」もしくは「仕上げ表」を参考にするといいと思います。

矩計図や仕上げ表と言葉だけ聞いても、具体的にどの図面の事を言っているのかわからない、という方はこちらのページで床下に断熱材があるのか確認する方法と一緒に紹介していますので是非ご覧ください。

ただし、断熱材の製造メーカーまでは矩計図を見ただけでは分からないことがあります。その場合は下記3つの方法が考えられます。

- 家を建てた工務店さんに確認する

- 自分で床下に潜り断熱材の製造メーカーや商品名を確認する

- その断熱材の大まかな「熱伝導率」を調べ、手計算で確認する

断熱材に必要な厚みの計算方法

上の3番、その断熱材の大まかな「熱伝導率」を調べ、手計算で確認するについては「具体的にどうやって計算すればいいの?」と思われるかも知れませんのでもう少し補足しておきます。

熱伝導率とは、断熱材自体の熱の通しやすさを表す数値です。この数字が小さくなるほど熱を通しにくい素材になります。例えば、ポリスチレンフォーム(発泡スチロール)ならば0.045程度、24Kの高性能グラスウールならば0.036程度です。こういった大まかな目安はJISにより決められています。

必要な厚みについては以下の式で求められます。

この計算で出した数字を実際の断熱材の厚みが上回っていれば基準を満たしている事になります。具体的な例を挙げてみましょう。

断熱リフォームの匠では24Kの高性能グラスウールを採用しています。この断熱材の熱伝導率は0.036です。先ほどの東京都の2.2を当てはめてみましょう。

2.2×0.036×1000=79.2(mm)となります。

この厚みを上回る断熱材であれば次世代省エネ基準を満たしていることになります。断熱リフォームの匠で使用する高性能グラスウールの厚さは80mmありますので、しっかりと基準をクリアしています。

断熱リフォームの匠では今回ご紹介した断熱調査を無料で実施します!

床下の断熱材の厚みやその性能は、今回ご紹介した方法で調べることができます。しかし、ここまでの解説をご覧いただいた方の中には「やはり自分で調べるのはちょっと難しそうだし手間もかかりそう」「専門家に見てもらった方が無難でいいかもしれない」と思われた方もいるかと思います。

そんな方にご提案したいのが「断熱リフォームの匠の無料断熱診断」です。

無料断熱診断では下記の調査を実施しています。

- 寒さや暑さについてのヒヤリング

- 床下調査(床下点検口や収納庫から床下へ入ります)

- 断熱状態の確認

- 撮影した写真を用いた調査結果のご報告

もし自宅の断熱材がどうなっているのか興味を持っていただけた方は是非ご相談いただければと思います。その他にも分からない点があったら何でもお気軽にご相談ください。皆様からのご連絡、お待ちしています。

首都圏で年間200棟の施工実績

業界初の10年間工事品質保証

補助金・助成金の申請も代行

窓・床下・天井を壊さず断熱

1974年の創業から50年を超える歴史を持ち、住宅メーカーなど1200社以上の住宅のプロとも取引実績を持つ当社。日本でも数少ない断熱リフォーム専門店として、断熱工事に関するあらゆるお困りごとを解消すべく、技術とサービスを磨いて参りました。断熱性能は快適な暮らしを守る影の立役者。私どもはその裏方の仕事に誇りを持ち、期待を超える品質でお応えします。

トップページへ

断熱リフォームの匠が選ばれる理由

価格・プラン

お客様の声・施工事例

断熱無料調査についての詳細

断熱無料調査のお申し込み