天井断熱のリフォームで家の暑さも解消!?効果を調べてみた|断熱リフォームの匠

コラム

投稿日 2018.06.07 / 更新日 2025.02.21

断熱リフォーム

天井断熱のリフォームで家の暑さも解消!?効果を調べてみた

WRITER

WRITER

廣澤 健一郎

環境省認定うちエコ診断士

地方公務員を経て、テオリアハウスクリニックに入社。前職の経験から断熱に関する補助金の取り扱い業務に精通しており、これまでに国や地方自治体の補助金手続きを多数経験。 書類の作成だけではなく、自ら現場に出て調査・工事に携わるなど、断熱の実務経験も豊富で、これまでに点検訪問した住宅は1,500件を越える。

「天井の断熱リフォームを検討中だけど、どんな効果があるの?涼しくなるの?」

こんにちは。断熱リフォームの匠の廣澤です。今回はこのような疑問にお答えします。

「冷房で足元は冷たいけど、上半身はモワッとする」

「夜になっても室温が下がらない。」

「寝室が寝苦しい。」

「1階はそうでも無いのに2階は暑くて仕方ない」

こういった家の暑さに関する悩みの多くは天井断熱の性能の低さが原因です。そこでこの記事では、実際に天井(屋根裏)断熱リフォームをしたときの効果について検証してみます!

目次

天井(屋根裏)断熱ってそもそも何?

天井断熱とは、天井面に屋根裏側から断熱材を設置する断熱工法です。 天井板に断熱材を敷設して断熱を行います。 なぜこの天井断熱を行うのかと言うと、建物(室内)を暑さから守るためなんですね。

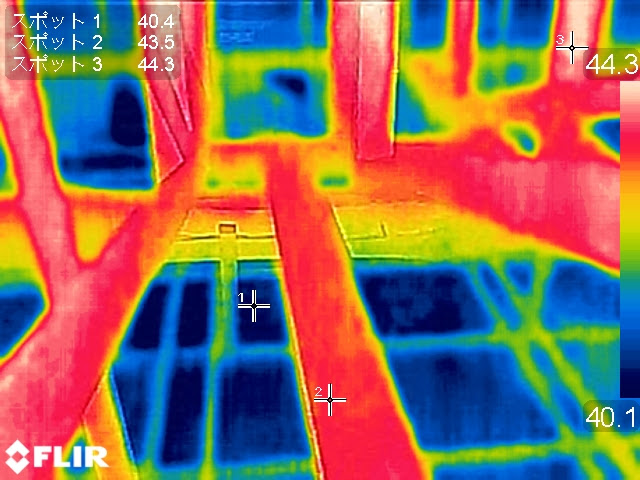

夏の屋根裏(小屋裏)の室温は太陽の日射の影響をもろに受け、40度をゆうに超えてしまいます。暑くなった屋根裏の熱はすぐ下の私たちが暮らしている部屋まで伝わってきます。2階で冷房をつけていても暑さを感じるのは、すぐ真上の屋根裏がものすごく暑い状態になっているからです。

ここで活躍するのが断熱材です。天井断熱が屋根裏にしっかりと充填されている家では断熱材が熱を食い止めるので、真下の生活空間まで暑さが伝わるのを防ぐことができます。

断熱材は熱を伝えにくい物質です。屋根裏に断熱材が敷き詰められていれば、天井からの熱気やお部屋の中のムラを感じにくくなり、しかも涼しい空気が逃げないので省エネ効果も高まります。

ちなみに天井断熱と一概に言っても使われている断熱材はグラスウール、セルローズファイバー、現場発泡ウレタンフォームなど、さまざまな種類があります。例えば、グラスウールはガラス繊維から、セルローズファイバーは古紙から、現場発泡ウレタンはポリイソシアネート成分とポリオール成分という特殊な化学物質でできています。

| グラスウール | ガラス繊維 |

|---|---|

| セルローズファイバー | 新聞紙(未使用廃棄品) |

| 現場発泡ウレタンフォーム | ポリイソシアネート ポリオール |

いずれの天井断熱にも共通しているのは断熱材の内側に小さな空気の層を作っているということです。空気の層が暑さを伝わりにくくする役割を果たしているのです。

天井断熱が薄いと2階が暑くなる!?

天井断熱は夏の日射から建物(部屋)を守っているとお伝えしましたが、もしその天井断熱がしっかり施工されていなかったらどうなるでしょうか。夏になると2階が暑くてモヤモヤしてしまう原因はまさに天井断熱の薄さにあります。

天井の上には断熱材が施工されています。この断熱材の性能が低かったり、施工に不備があったり、そもそも断熱材が無かったりすると、屋根裏の熱気が2階に伝わってしまうのです。

もし「冷房を使っているのになかなか効かない」「上半身は暑くて下半身は寒い」と感じるでしたら、一度天井断熱が機能していないことを疑いましょう。

まずは天井断熱の調査を実施

天井断熱の機能を確認するには、実際に屋根裏を直接確かめてみるのが一番です。

弊社(断熱リフォームの匠)では断熱リフォーム前にお住まいの断熱性能調査を実施しています。その際、私をはじめ専門の調査スタッフが屋根裏に入り、断熱材の性能、施工の状態、換気の状態、雨漏りなどの異常の有無などについて確認して回ります。

- 断熱材の性能

- 施工の状態

- 換気の状態

- 雨漏りなどの異常の有無

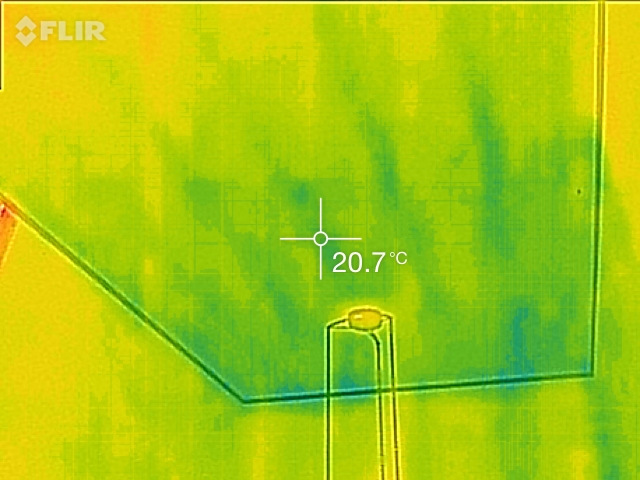

では、断熱材の調査がどのように行われるのか一緒に見ていきましょう。今回使用した物件は、弊社研修施設の木造2階建て戸建家屋です。築30年以上が経過しており、夏場になると2階がモワッとする典型的な非断熱住宅ですね。

- 木造2階建て

- 築30年以上

屋根裏への進入は、天井点検口か押入れの天袋から行います。最近の住宅では天井に45cm四方の点検口が作られていることが多いはずです。昔の家では押入れから屋根裏に入れるように天井板が外れる場所が作られています。

こちらの建物ですが、屋根裏を確認してみると断熱材が全く入っていないことがわかりました。これでは夏に2階が暑くなるのも頷けますね。

補足として、既に断熱材が入っていたとしても安心は出来ません。なぜかというと、施工品質がよくなかったり、断熱材が劣化していることもあるからです。また、現在の基準と比較して厚みが薄すぎることもよく見られます。

このように実際に屋根裏がどうなっているかを確かめることで、現在の断熱性能がどれくらいの基準であるのか確認することができます。

ちなみに、暑さの原因としてもう一つ考えられるのは窓の断熱性能です。窓は構造的に他より薄く作られていることから、外の暑さが伝わりやすくなっています。暑さを解決するためには天井だけではなく、窓と両方の断熱性能を上げることがもっとも効果的です。

断熱リフォームの匠では天井断熱の点検と併せて窓の調査も行っていますのでぜひご活用ください。

天井断熱の施工の流れ

屋根裏の調査の結果、当物件では断熱材が入っていないことが判明しましたので、実際に天井断熱リフォームを行ってその効果を見ていきましょう。

天井断熱リフォームとは、屋根裏に新しい断熱材を充填して天井断熱の性能を引き上げるリフォームです。弊社の調査では、天井に断熱材が入っていなかったり不十分な状態だった場合は天井断熱リフォームをご提案しております。

| 断熱材 | セルローズファイバー 160mm |

|---|

また、天井断熱の調査から施工までの流れをよりイメージしてもらうためにも、今回は断熱リフォームの流れを写真と一緒にご紹介していきます。

施工前の準備

断熱リフォームの匠では非破壊工法という特殊な工法で断熱リフォームを実施します。非破壊工法は建物を壊さずに断熱材だけを新たに充填するリフォーム方法です。既存の建物に手を加える必要がない分、部屋が汚れないようにするための養生はとても重要になってきます。

施工中は点検口が空いたままになるため、断熱材を運ぶ際や天井からのホコリでお部屋を汚さないようにしなければいけません。専用の用具で天井の点検口付近を養生し、全体をポリフィルムで囲います。

続いて断熱材の準備を行います。断熱リフォームの匠ではセルローズファイバー(商品名:ダンパック)を採用しています。セルローズファイバーはバラ状の断熱材で隙間ができにくく天井断熱のリフォームにとても適している材料です。

まず、セルローズファイバーの撹拌機とブロワー(送風機)を設置します。そして機械にホースをくっつけ、送風によってホースの先からセルローズファイバーを噴出させていきます。掃除機を逆にしたようなイメージですね。

ホースは外から窓を介して2階の部屋、屋根裏へと繋げます。

気流止めの施工

いざセルローズファイバーを屋根裏に施工、と行きたいところですが、実はその前にもう一つやらないといけない事があります。それが「気流止め」です。

屋根裏から壁上を見てみると下写真のように隙間が空いていることが多いです。この隙間から夏場は40℃以上にもなる小屋裏の暑い熱気が壁の中に侵入して結果的に室内に入ってきてしまいます。

断熱リフォームを行う業者の中でも意外と忘れられがちな工程なのですが、これをやらないと断熱材の効果が大きく下がってしまいます。気流が発生している1つ1つの隙間に断熱材を充填していきます。

ちなみにですが、屋根裏の天井板は床のように普通に歩くことはできませんので、足場板で梁と梁を繋げながら移動を行っています。

断熱材の吹き込み

気流止めが完了すれば、いよいよ断熱材の吹き込みです。セルローズファイバーの吹き込みは、下写真のようにホースを通じて屋根裏まで送風しながら断熱材を運びます。

施工中はバラバラの断熱材を送風しながら吹き込むため、隙間なく吹き込むことが可能です。奥から一定の厚みで施工をしていき、点検口の周囲まで吹き込みます。

施工後は、このように屋根裏一面に断熱材が充填された状態となります。また、どのくらいの量の断熱材を使うかは直感で決めているわけではありません。断熱性能の基準が国によって決められており、弊社でもその基準に則って必要な厚みを決めています。

例えば関東地方であれば、160mmの厚みでセルロースファイバーを吹き込めば現在の新築レべルを満たすことができます。(実際は経年で断熱材が一定量沈下するため弊社では基準よりも2割増しの190mm~200mmの厚みで施工します。)

片付け・完了報告

断熱材の吹込みが完了したら、点検口周りを保護していたビニールや、機材周りの断熱材、端材などをホコリが舞ってしまわないように慎重に片付けます。

また、断熱リフォームの匠では、終了時に施工写真をご覧いただくのに加え、施工写真などをまとめた施工完了報告書・保証書も後日お送りします。

天井断熱の効果を確かめてみる

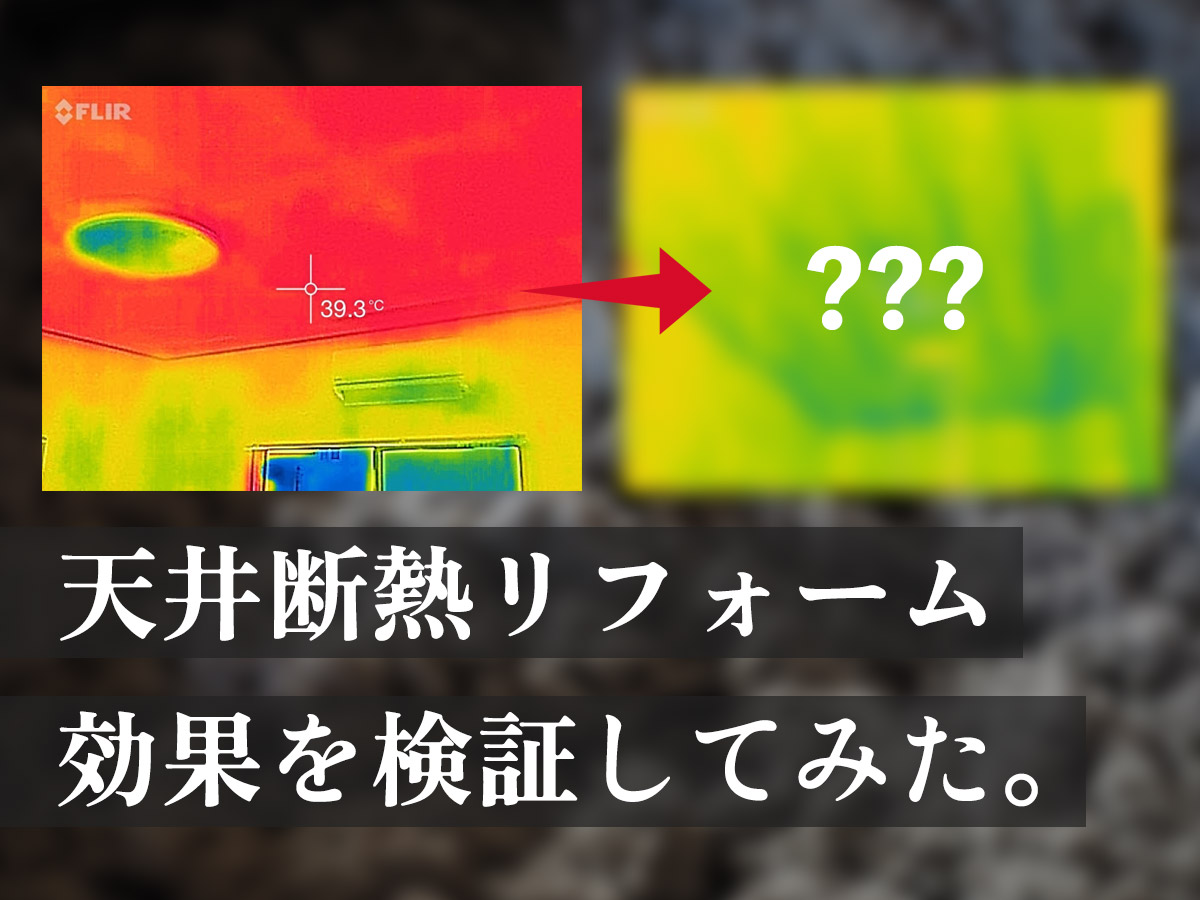

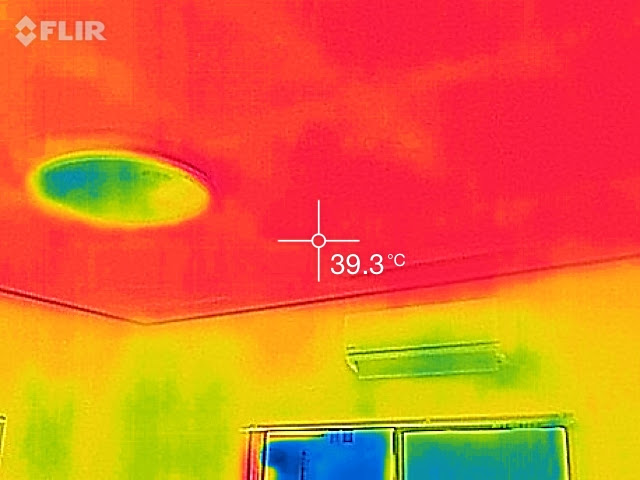

天井断熱リフォームを実施後、暑くなるタイミングを見計らって実際に効果を計測してみます。計測は5月下旬、最高気温30℃、室温が約20℃のタイミングで行いました。まずは施工をしていないエリアから見ていきましょう。

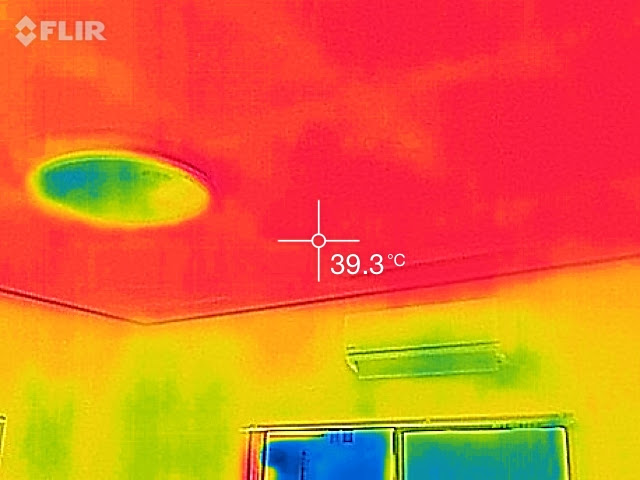

サーモカメラを通して確認すると、天井が真っ赤になっていますね。表面温度は26.3℃と表示されています。室温が20℃だったことから、天井の温度が室内よりもかなり高いことがわかりますね。これはまさに屋根裏の熱が天井を伝わってきているからと言えるでしょう。

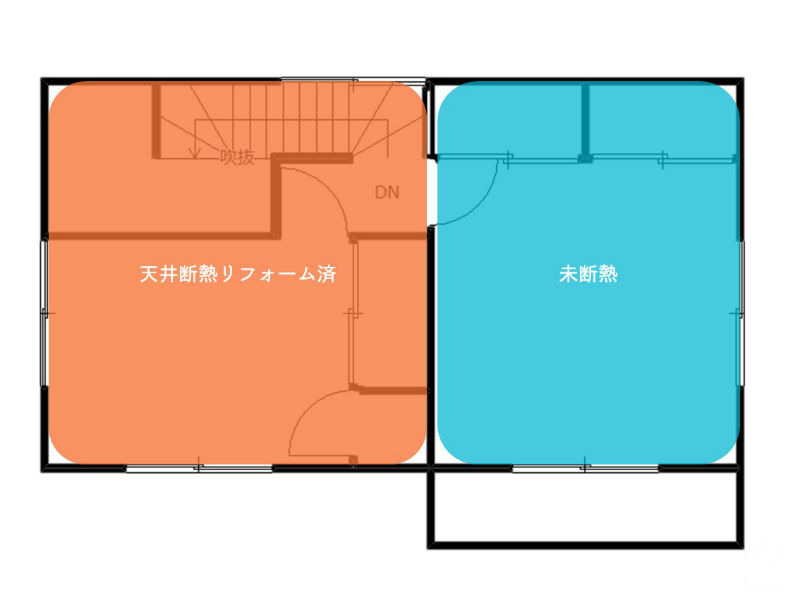

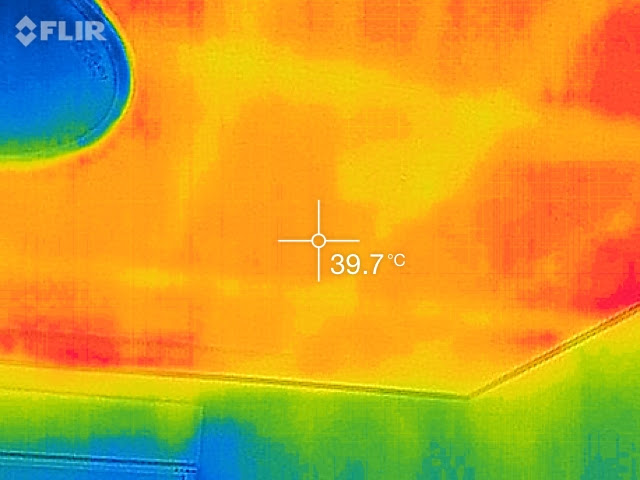

今回計測したのは5月で本格的に暑い季節がやってくる前でしたが、後日、夏になってから改めて計測したところ、天井はさらに高温化しており40℃近い表面温度を記録しました。

また、実はこのことは「クーラーで室温を下げているのになぜか暑く感じる」という体感温度の違いを生み出す原因にもなっています。(学術的な専門用語では「平均放射温度:MRT」と呼ばれています)

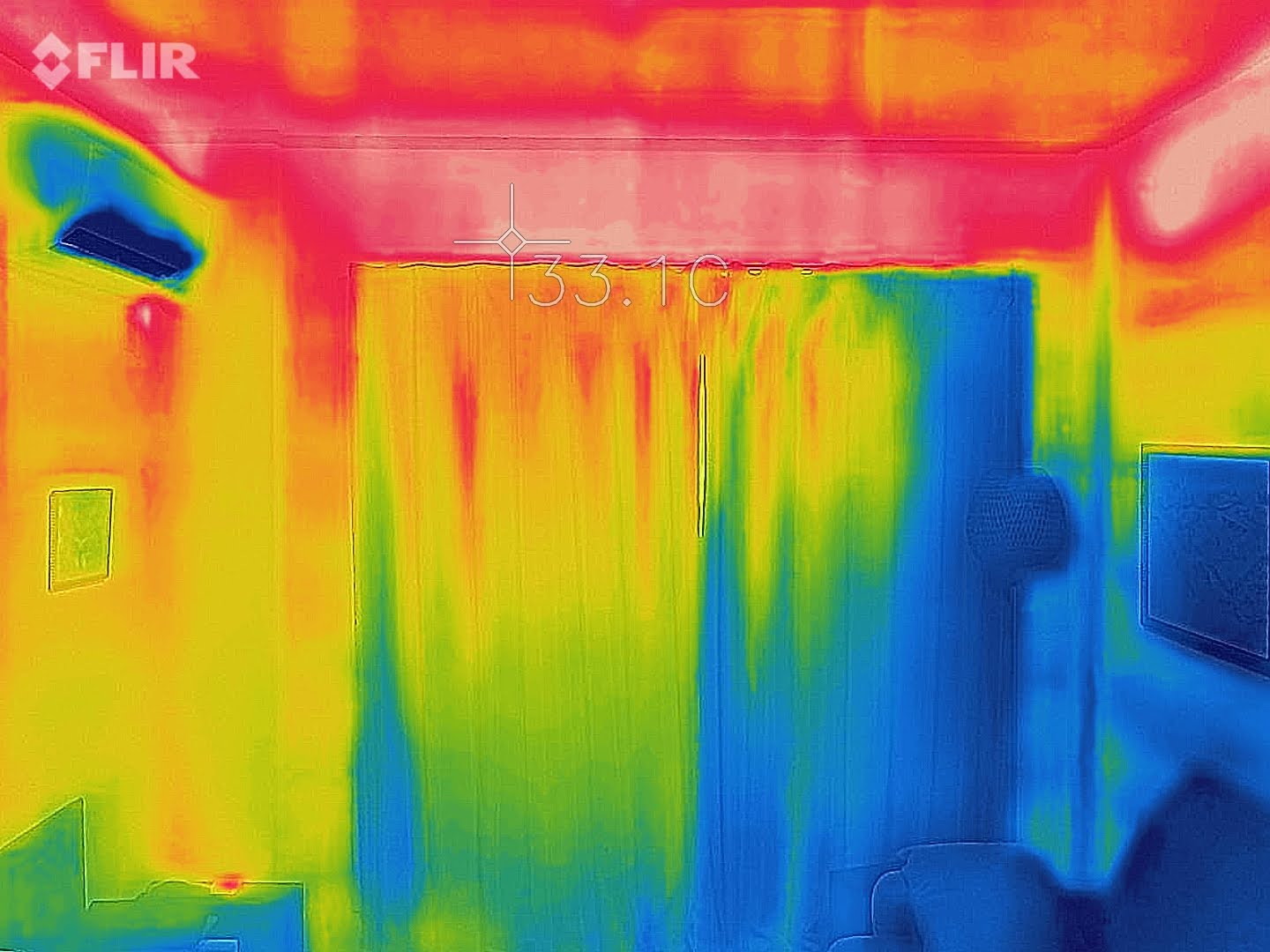

続いて天井断熱を施工したエリアです。こちらもサーモグラフィーを使って表面温度を計測してみました。

一目瞭然の結果となりました。表面温度は20.7℃と表示されています。天井断熱をリフォームをした後では約6℃ほど天井の表面温度が下がっていることになりますね。

6℃は非常に大きな温度差ですし、室温との差がほとんどないことから屋根裏の熱を天井断熱が食い止めてくれていることが分かります。

まとめ

今回は天井断熱の効果について実際に検証していきました。現在日本では多くの家で断熱性能が不足していると言われています。しかしそれは裏を返せば、多くの家は今よりも居心地のいい環境を手にすることができるポテンシャルを秘めている事を意味すると思います。

「麦わら帽子は冬に買え」ということわざがありますが、まさに断熱リフォームそのものだなと思います。実際夏になると、小屋裏はとてもではないですが施工を行えるような状態ではなくなってしまうのです。

もし、「夏になると2階が暑い」「足元は冷たいけど、上半身はモワッとする」ということであれば、夏がやってくる前に本格的な暑さ対策を検討してみてはいかがでしょうか。

首都圏で年間200棟の施工実績

業界初の10年間工事品質保証

補助金・助成金の申請も代行

窓・床下・天井を壊さず断熱

1974年の創業から50年を超える歴史を持ち、住宅メーカーなど1200社以上の住宅のプロとも取引実績を持つ当社。日本でも数少ない断熱リフォーム専門店として、断熱工事に関するあらゆるお困りごとを解消すべく、技術とサービスを磨いて参りました。断熱性能は快適な暮らしを守る影の立役者。私どもはその裏方の仕事に誇りを持ち、期待を超える品質でお応えします。

トップページへ

断熱リフォームの匠が選ばれる理由

価格・プラン

お客様の声・施工事例

断熱無料調査についての詳細

断熱無料調査のお申し込み