床下断熱リフォームの流れ・方法【高性能グラスウールボードを使った施工】|断熱リフォームの匠

コラム

投稿日 2018.06.01 / 更新日 2025.02.21

断熱リフォーム

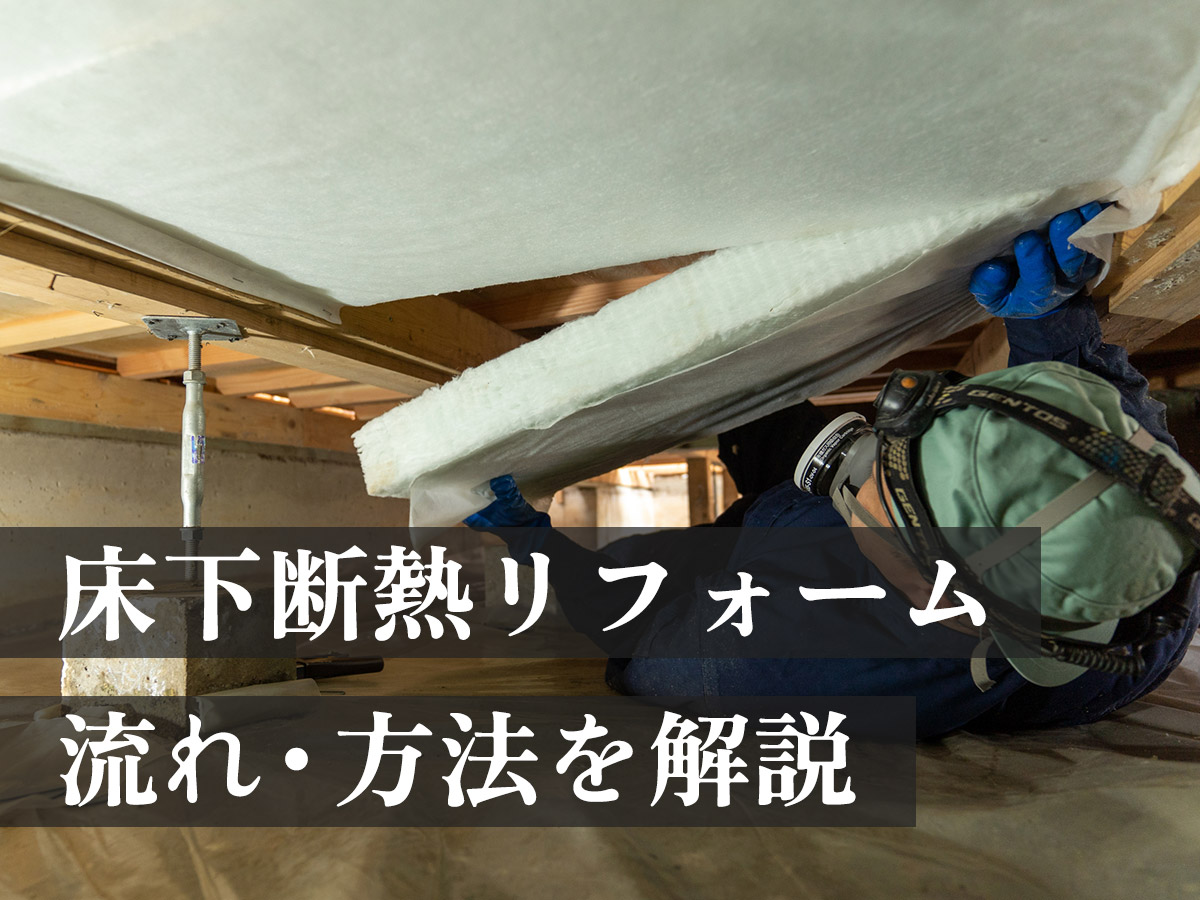

床下断熱リフォームの流れ・方法【高性能グラスウールボードを使った施工】

WRITER

WRITER

廣澤 健一郎

環境省認定うちエコ診断士

地方公務員を経て、テオリアハウスクリニックに入社。前職の経験から断熱に関する補助金の取り扱い業務に精通しており、これまでに国や地方自治体の補助金手続きを多数経験。 書類の作成だけではなく、自ら現場に出て調査・工事に携わるなど、断熱の実務経験も豊富で、これまでに点検訪問した住宅は1,500件を越える。

「床下に断熱材を追加するリフォームを考えています」

「床下断熱リフォームの方法が知りたいです」

冬の寒さ対策として床の断熱リフォームに興味を持つ方が増えてきています。家の快適さは断熱性能で大きく左右されるため、断熱リフォームは家全体の居住環境を向上させる重要なポイントとなります。では、実際にどのようにして床下に断熱材を取り付け、効果を最大限に引き出すのでしょうか。

この記事では、床下断熱リフォームにおける具体的な流れや方法を、高性能グラスウールボードを使った施工手順に焦点を当てて解説します。初心者の方でも分かりやすく順を追って説明しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

床下断熱リフォームの流れ

床下断熱リフォームを実施する場合、施工を行う前に事前の調査が必要となります。まずは事前調査から全体の流れを見ていきましょう。

床下断熱リフォーム全体の流れ

| 1.調査の申し込み | ウェブサイトから「無料調査」を申し込みます。 |

|---|---|

| 2.事前の床下調査 | 床下に入り、断熱材の厚みや素材、設置状況を調べます。 |

| 3.床下断熱リフォームの施工 | 後日、床下に断熱材を施工します。 |

| 4.お支払い | 施工後、代金をお支払いいただきます。 ※断熱リフォームの匠では施工前、施工後に半金ずつご入金いただきます。 |

事前の無料調査では、断熱材の状態を確認し断熱リフォームが可能かどうかを判断します。この際、お客様のご要望に応じた最適な断熱リフォームの提案も行います。床下断熱リフォームの工事はその場で即座に行うのではなく、正式に施工依頼をいただいた後に実施する流れが一般的です。

施工の流れ

| 1.断熱材設置箇所の計測 | 新たに断熱材を設置する場所のサイズを計測します。(事前調査のときに計測する場合と、工事ご依頼後に実施する場合の2パターンがあります) |

|---|---|

| 2.施工準備 | 汚れ対策のために床下入口や断熱材搬入口に養生を行います。 |

| 3.気流止めの施工 | 床下に入り、気流が発生する可能性がある壁下の隙間を埋めます。 |

| 4.断熱材の搬入 | 断熱材を床下に搬入します。(気流止めと並行して行うこともあります) |

| 5.断熱材の施工 | 床の裏面に断熱材を張り付けます。 |

| 6.片付け | 施工中に出た端材や養生を片付け、清掃します。 |

| 7.施工完了のご報告 | 施工中に撮影した写真などを交えながら完了のご報告をします。 |

施工の基本的な流れは上記のとおりです。おおそよ1日で完了するため比較的お客さまの負担も少ないリフォームと言えそうですね。施工の詳細な流れについては以下で解説していきます。

施工の流れ

それでは早速、床下断熱リフォームの施工方法を見ていきましょう。施工の流れは、事前にすることと当日行うことに分かれますので、それぞれの流れを分けて解説していきます。

1.【事前作業】断熱材設置箇所の計測

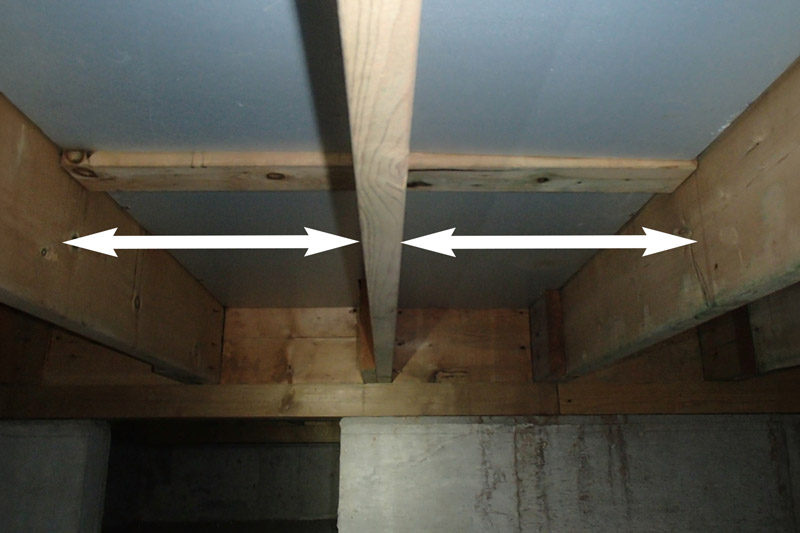

断熱材は床下の大引という部材の間に施工しますので、大引の間の寸法を施工実施日よりも前に計測しておきます。この数値をもとに、断熱材を事前にプレカットして準備します。

既製品サイズに該当する床下であればカットする必要は無いのですが、問題となるのは数センチ狭かったり広かったりする場合です。たった数センチでも隙間が生じてしまうと断熱効果が低減してしまうため、隙間ができないように微調整する必要があります。

また、熱の出入りの原因になる壁下の隙間や配管の位置など、断熱材を隙間無く施工できるようにチェックしていきます。

2.【当日】施工準備

施工当日は、まず室内の養生(汚れ対策)を行います。施工中に注意すべき点の一つが、床下からホコリが舞い上がる可能性です。

床下点検口は頻繁に開閉されるため、断熱材を運び込む際や施工中にホコリが室内に広がらないよう、専用の用具で点検口を囲む必要があるんですね。

断熱リフォームの匠では点検口の周囲をシートで立体的に囲い、点検口から玄関までシートを敷くことで対策をおこなっております。

3.【当日】気流止め

養生が完了したらいよいよ床下作業です。保護具(マスクやゴーグルなど)を装着してから床下に進入します。床下で最初に行う作業は気流止めという隙間を埋めていく作業です。

一般的な木造の場合、外壁面の下や室内壁の下は床下からみると隙間が空いていることが多いです。空いたまま断熱材を入れても、この隙間から室内の暖かい空気が漏れ、床下の冷たい空気が床下から壁をつたって入ってきてしまいます。そのため袋入りのグラスウールをこの隙間に施工します。

壁下の隙間だけでなく、配管などの床面貫通部にも隙間があれば塞ぐ必要があります。

気流止めは床下の断熱リフォームで非常に重要な施工です。床下の冷たく湿った空気が壁内を伝い気流として流れると、断熱性能を低下させるばかりか、壁内に結露を生じさせて木材を腐らせる原因となってしまいます。そのため、床下から壁内に空気が流れないように袋入りの断熱材やテープなどで隙間を塞ぎ、気流を止める必要があります。

4.【当日】搬入

断熱材を車から床下の各部屋下へと搬入します。ボード状グラスウールの場合、床下全面施工すると多い時には断熱材を100枚以上使用することがあるので、搬入にも時間がかかることが多いですね。

ただ、全てを床下に搬入してしまうと床下で身動きがとれなくなるため、床上にも断熱材を仮置きするスペースをとることが多いです。床下への搬入は3〜4人で流れ作業のように奥から順に運び入れます。

また、搬入作業と並行して気流止め作業を行うこともあるため、搬入と気流止めは同時に行うものと理解していただいて問題ありません。

5.【当日】断熱材の施工

搬入が一段落したところで断熱材の設置を開始します。断熱材には不織布のミミが付いているので、このミミを大引(床を支える木材)にガンタッカーで打ち付けて固定します。これを全て手作業で施工していきます。

点検口や配管部など、そのままの形では設置できない場合は現場で加工して隙間ができないよう充分に注意して施工します。

使用している断熱材は「アクリアUボード」という高性能グラスウールです。厚みが80mmのものを使用しておりますので、現在新築時に使用されている断熱材と同等レベルのものになります。(施工した東京都内の地域区分の場合)

6.【当日】施工後

施工後は余った断熱材や作業中に出た端材をすべて片付け、点検口周りを保護していたビニールも取り外します。現場を清潔な状態に戻すことで、住まいに不便が生じないよう配慮します。

全ての作業が完了したら、施工中に撮影した施工写真をタブレット等でお見せしながら作業内容をご確認いただきます。建物の広さにもよりますが、施工は朝9:00に開始して、15:00から17:00頃には終了することが多いです。

まとめ

この記事では、床下断熱リフォームの方法として一般的なボード状グラスウールを使用した施工方法を解説しました。

高性能グラスウールボードを使用した当施工方法は、低コストでしっかり効果のある床下断熱リフォームです。床下に施工スタッフが直接入り断熱材を施工し、すべて手作業で施工するため施工中の騒音も心配いりません。

もし床下断熱リフォームに少しでも興味をお持ちであれば、まずは信頼できる業者に相談してみましょう。床下断熱リフォームを通じて、より快適な住まいを実現してみませんか?

首都圏で年間200棟の施工実績

業界初の10年間工事品質保証

補助金・助成金の申請も代行

窓・床下・天井を壊さず断熱

1974年の創業から50年を超える歴史を持ち、住宅メーカーなど1200社以上の住宅のプロとも取引実績を持つ当社。日本でも数少ない断熱リフォーム専門店として、断熱工事に関するあらゆるお困りごとを解消すべく、技術とサービスを磨いて参りました。断熱性能は快適な暮らしを守る影の立役者。私どもはその裏方の仕事に誇りを持ち、期待を超える品質でお応えします。

トップページへ

断熱リフォームの匠が選ばれる理由

価格・プラン

お客様の声・施工事例

断熱無料調査についての詳細

断熱無料調査のお申し込み