内窓にはデメリットもある?構造上の弱点と対策をプロがわかりやすく解説|断熱リフォームの匠

コラム

投稿日 2025.09.12

内窓・窓リフォーム

内窓にはデメリットもある?構造上の弱点と対策をプロがわかりやすく解説

WRITER

WRITER

廣澤 健一郎

環境省認定うちエコ診断士

地方公務員を経て、テオリアハウスクリニックに入社。前職の経験から断熱に関する補助金の取り扱い業務に精通しており、これまでに国や地方自治体の補助金手続きを多数経験。 書類の作成だけではなく、自ら現場に出て調査・工事に携わるなど、断熱の実務経験も豊富で、これまでに点検訪問した住宅は1,500件を越える。

「内窓にデメリットはあるの?」

「内窓の弱点が知りたいです」

近年人気の内窓リフォームは、断熱・防音・結露対策など多くのメリットがあります。しかし、内窓は決して万能ではなく、構造上どうしても避けられない弱点も存在します。

本記事では、体験談的な「後悔談」とは異なり、プロの視点から内窓のデメリットとその対策をわかりやすく解説します。

目次

内窓とは

内窓とは、既存の窓の内側に新たな窓を取り付けるリフォーム方法です。今ある窓は撤去をせずそのままにするため、内窓を設置した窓は「二重窓」になります。

二重窓というと、寒冷地や豪雪地帯の窓の形態をイメージする方もいるのではないでしょうか。あるいは、空港・飛行場の近くの住宅や、交通量の多い大通りに面したマンションなどでは、はじめから二重窓になっていることもあります。

近年では、そうした地域や環境に限らず、一般的な戸建てやマンションでも内窓を後付けするケースが増えています。二重窓にすることによる恩恵は多岐にわたります。

- 断熱性の向上:外の暑さ寒さが入りにくくなる・冷暖房の効きが良くなる

- 窓の気密性の向上:スキマ風が減少する

- 防露性能の確保:窓の結露を減らせる

- 防音性能の向上:外の騒音が軽減する・外に音が漏れにくい

- 防犯性能の向上:二重であることで空き巣が心理的に忌避

内窓を設置することで、断熱性・気密性の向上、防露や防音、防犯性の強化といった複数の効果を同時に得られるのが大きな特徴です。そのため、光熱費の削減や結露の悩み解消を目的に、幅広い家庭で選ばれるようになっています。

内窓の構造上のデメリットとは

内窓には多くのメリットがある一方、構造上どうしても避けられない弱点もあります。ここでは代表的なデメリットを整理し、あわせて考えられる対策を紹介します。

①窓台スペースが狭くなる

内窓は今ある窓の「窓台」に乗せる形で固定していきます。家の窓を見た際に、小物を置けるようなスペースが窓の手前側にあるでしょうか?この部分が窓台です。キッチンの窓の窓台には調味料の小ビン、トイレの窓台には芳香剤やトイレットペーパーが置かれているのはよく見かける光景です。

この部分に内窓を設置することになるため、窓台のスペースを圧迫し、多くの場合は小物を置くことができなくなります。出窓に内窓を設置する場合も要領は同じで、大きめの棚や卓上家電類を置いていた場合は、別の置き場所を考えなくてはなりません。

小物類は棚や壁面収納に移動させる。内窓設置後にどれくらいのスペースが残るか確認しておく。

②開閉の手間が増える

これは比較的イメージしやすいかもしれません。二重窓というくらいですから、窓を2回開けないと外には通じていないわけです。

ここで問題になるのが、頻繁に開け閉めする窓だと面倒になることです。例えば2階の掃き出し窓からバルコニーに洗濯物を干しに出る場合をイメージしてみてください。窓の鍵を開けてから窓を引いて開けて、さらにもう1回鍵を開けて窓を引かないとバルコニーには出られないというわけですね。

あるいはリビングの掃き出し窓から、ガーデニング等をするために庭に出る場合も同じことが言えます。実際には「慣れ」の面もあるとは思いますが、毎日のように利用する窓が二重になる場合には、増えた手間をどの程度の負担に感じるかも考慮しないといけないと思いますね。

小使用頻度の低い窓を優先して設置する、開閉頻度が高い掃き出し窓はカバー工法を検討するのも一案。

③カーテンやブラインドと干渉する場合がある

内窓は窓枠のスペースを占有するため、既存のカーテンレールやブラインドが取り付け位置と干渉することがあります。最も多いのが窓枠の中に設置されている場合です。

窓枠のスペースを有効活用する商品である以上、どちらか片方した設置できないか、あるいはよほど窓枠スペースが広い造りの家でない限りは両方を同じスペースを使って設置はできないでしょう。

このようなケースで内窓を設置した場合は、カーテンレールを室内側に出っ張らせて設置する、いわゆる「正面付け」をする必要があります。(余談ですが、窓枠内部にカーテンレールを設置する方式を「天井付け」と言います。)

窓の数センチ上の壁にレールを垂直に取り付ける「正面付け」でカーテンを設置する。

④外窓と内窓の間が掃除しづらくなる

既存窓と内窓の間が掃除しづらくなる点は二重窓という構造の特性上仕方のないことですが、やはり気になる人が一定数いるデメリットでしょう。

二重窓の場合、外窓と内窓の間はごく狭く、腕を入れられるほどの余裕はありません。設置には5〜7cmの奥行きが必要ですが、一般的な窓枠は7〜10cm程度のため、残るスペースはわずか数cmにとどまります。

内窓を開ければ清掃できますが、横幅が広い窓の場合には一度スライド半分を掃除した後に、もう半分を掃除するような使い方ですので、手間が増えることに違いはありません。

また、FIX窓(はめ殺し窓)の内窓の場合、普段は開けることを想定していないため、間の中空層にアクセスする機会はあまりないということになります。例えば大掃除のときなどに窓ガラスを外すことはあるかもしれませんが、大きい窓の場合は重量があるので取り扱いには十分に注意しなければなりません。

⑤結露を完全に防ぐわけではない

内窓の設置によって結露を減らすことは可能ですが、完全に「ゼロ」にすることはできません。これは内窓に限らず、ほかの断熱改修でも同様です。

結露とは、空気中の水蒸気が冷やされて水滴に戻る現象です。冬場に窓ガラスがびっしりと濡れるのは、室内の温かく湿った空気が、外気に冷やされた窓辺で急激に冷却されるために起こります。

この現象は温度と湿度の関係によって発生するため、いくら高断熱の窓でも室内の湿度が高ければ結露は避けられません。特に就寝中の寝室や料理中のキッチンは湿度が上がりやすく、二重窓でもうっすらと水滴が付くことがあります。

そのため、内窓は結露を大幅に減らす効果はありますが、完全な解消策ではありません。

換気や除湿器の併用など、湿度のコントロールとあわせて対策することが大切。

⑥内窓が設置できない窓もある

もともとの窓の形状によっては、内窓の設置に工夫が必要だったり、あるいは内窓がそもそも設置できない形状の窓というものがあります。

変形窓や内倒し窓

代表的なものは、変形窓と呼ばれる形状の窓です。三角形や台形、丸型の窓は内窓の基本形状と合致しないため、そもそも取り付けることができません。また、内倒し窓と呼ばれるものについては、手前側(室内側)に窓が倒れる形で開く形状をしており、開けようとすると内窓に干渉してしまいます。

内窓以外の断熱方法(断熱ブラインドなど)を検討する。

内窓の取付け幅が確保できない

窓台の取付け幅が小さくて設置できない場合もあります。内窓の取付けには窓種によって5~8cm程度の幅が必要になりますので、この幅を取れない窓については、内窓の設置に一工夫が必要になってきます。

多くの場合は「ふかし枠」と呼ばれる専用枠を使って取付け幅を確保すれば、設置が可能なことが方法が使えますが、それも使えない窓枠の幅となると条件はかなり厳しくなります。

ふかし枠を使用して内窓を施工する。

このように、内窓にもデメリットは複数存在するため、このデメリットを許容できるかは非常に重要なポイントです。その場合は、内窓の設置以外の窓の断熱改修を模索する必要も出てきますね。

内窓を設置する目的は、大原則として日常生活の快適性を高めることにあります。内窓を設置することで別の問題が発生すると想定される場合には、代替の方法を織り交ぜつつ検討していく必要があることを念頭においてくようにしたいですね。

デメリットを超える「メリット」は内窓にある?

前章の解説を読んだ方の中には、意外とデメリットが多いように感じられるかもしれません。ですが、それを補って余りあるメリットがあるからこそ需要が高まっているとも言えます。冒頭では簡単にしか書きませんでしたが、内窓のメリットについてもう少し解説しましょう。

①断熱性の向上

内窓の最大のメリットは窓の断熱性能がアップすることで、快適性が向上する点です。快適性の向上とはすなわち、下記2点であると言って良いでしょう。

- 外の温度の影響を受けにくくする

- 冷暖房効果を高めて室温を一定に保ちやすくする

一般的に古い住宅は暑さ・寒さに弱いと言われていますが、これは断熱性能の低さが原因です。その中でも特に性能が低いと言われるのが窓の部分で、住宅全体でみると熱の移動の半分以上が窓から奪われているとされています。

これは窓に使われている材料が熱を通しやすい性質であるアルミと1枚板のガラス(単板ガラス)で構成されていることによって生じている問題です。

二重窓になると、外窓と内窓との間に閉じ込められた空気層ができ、この空気層がクッションの役割を果たして熱の移動を少なくすることになります。さらに最近の内窓というのは、それ自体が熱を通しにくくなるように素材や構造が工夫がされており、相乗効果で家の中の快適性を高めることができます。

②窓の気密性の向上

内窓を設置することで、窓の気密性能も高まります。これはいわば「スキマ風が減少する」ことを指しています。窓の断熱性能が低いことで熱が奪われると説明しましたが、実はそれだけではなく、スキマ風による熱の移動も大きな影響を及ぼします。

特に古い住宅の場合は経年劣化などの影響によって窓に歪みが生じている場合があり、それが余計にスキマ風を呼び込んでいる場合も考えられます。

内窓はそれ自体が断熱性を考慮して設計されていると前に書きましたが、気密性についても工夫がなされており、窓を閉めた時にレールのスキマ等が小さくなるようにパッキンの配置が考えられています。

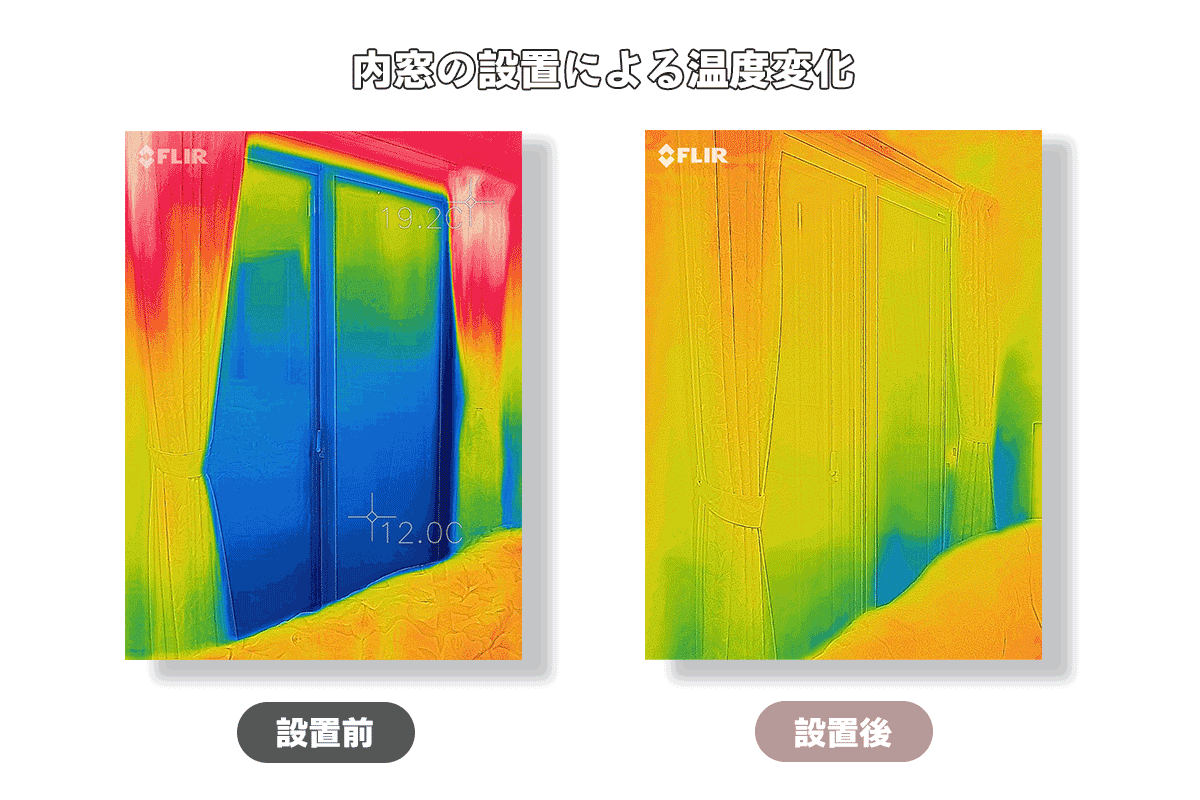

③防露性能の確保

前章で「結露を完全に防ぐわけではない」と書いたものの、それでもかなりの割合で結露水を減少させることが可能になります。

繰り返しになりますが、結露は空気中の水蒸気が冷却された結果、凝固して水に戻る現象です。内窓の設置によって、室内の空気は冷やされた外窓に直接触れることがなくなります。

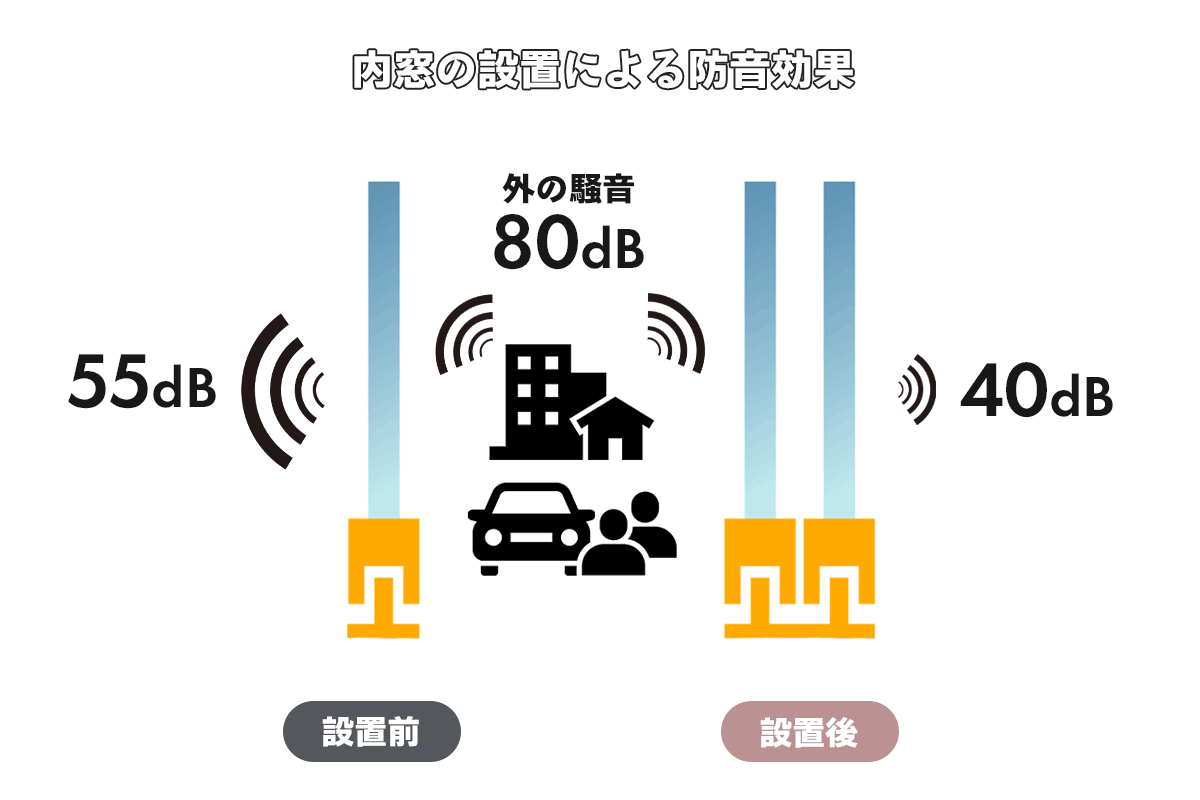

④防音性能の向上

気密性の向上と連動している話ではありますが、二重窓にすることで外からの騒音を軽減することが可能です。音というのは空気が振動して波として伝わってきているわけですが、気密性が高いということは空気がつながっていないことを指しています。

これにより振動の並が伝わりにくくなっている点と、さらに外窓・中空層・内窓といった具合に複数の「障害物」があることで音の波が伝わりにくくなっているのです。

⑤防犯性能の向上

これは空き巣の心理的な忌避を考慮したものになります。空き巣の侵入経路として多く使われているのが窓で、その侵入方法はガラスを一部割ることで鍵を開けて侵入する手口と言われています。二重窓になると、1枚窓を開けてもその先に内窓も開けなければならない状況になります。

空き巣の心理としては、侵入にあまり時間をかけたくはないため、二重窓になっている窓というのは侵入に時間がかかる窓と見なして侵入を諦めると言われているのです。

完全に侵入を防ぐわけではないものの、「侵入しやすい」と思わせないようにすることが空き巣対策の根幹ですので、防犯性能を向上させることができると言えるわけですね。

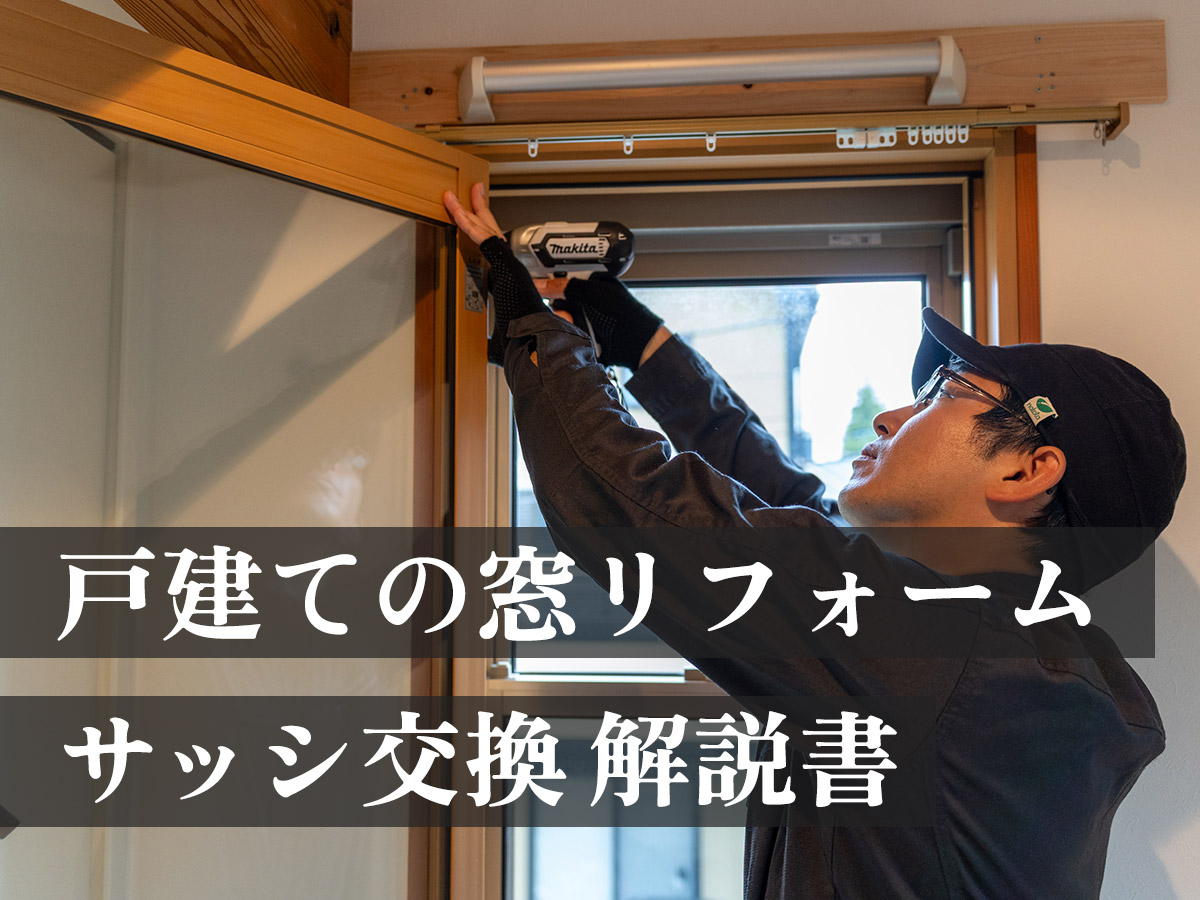

内窓とカバー工法どちらがいい?

内窓と並んで窓の断熱化手法として代表的なのが、カバー工法によるリフォームです。

これには二重窓化による開閉の手間が生じないなどの利点があり、更に従来どおりの窓の交換方法(「はつり工法」と呼ばれます)と比べて工期や費用が抑えられます。

内窓との単純比較をしてみると、開閉の手間などの生活スタイルが重視される窓にはカバー工法が適していますが、費用対効果の面では内窓に軍配があがります。

どちらがご自宅の窓に対して適しているのかは、プロの判断が必要になる部分でもありますので、窓の断熱リフォームを検討する際には業者に意見を聞いてみるようにしてみた方が良いと思います。

まとめ

今回は内窓の特性についてデメリットを中心に解説していきました。最近では多くの記事やwebサイトで盛んに紹介されていて多くの利点がある内窓ですが、完全無欠というわけではなく、当然ながら制約や欠点が存在します。

二重窓の特有の開閉の手間などは、住宅の構造や生活スタイルによっては、恩恵と引き換えにかえって手間が増えてしまうと感じられるかもしれません。また、内窓の取付けに際し、カーテンレールやブラインドを撤去したり、新たに用意しなければならない場合も出てくることもあります。

それらの問題点を念頭に置きながら考慮した上で、得られる恩恵が大きいと感じられる場合には、積極的に内窓の設置を検討していったほうが良いと思います。

その上で、使用感を替えたくないという要望があり、費用の問題などをクリアできるのであれば、カバー工法などの別の工法も検討の余地があるでしょう。

いずれにしても、窓の位置や形状によって最適の断熱化手法がありますので、断熱に詳しい専門業者に問い合わせをして現地を確認してもらうことをオススメします。

首都圏で年間200棟の施工実績

業界初の10年間工事品質保証

補助金・助成金の申請も代行

窓・床下・天井を壊さず断熱

1974年の創業から50年を超える歴史を持ち、住宅メーカーなど1200社以上の住宅のプロとも取引実績を持つ当社。日本でも数少ない断熱リフォーム専門店として、断熱工事に関するあらゆるお困りごとを解消すべく、技術とサービスを磨いて参りました。断熱性能は快適な暮らしを守る影の立役者。私どもはその裏方の仕事に誇りを持ち、期待を超える品質でお応えします。

トップページへ

断熱リフォームの匠が選ばれる理由

価格・プラン

お客様の声・施工事例

断熱無料調査についての詳細

断熱無料調査のお申し込み