床下断熱リフォームってどんな効果があるの?施工前後の違いを検証!|断熱リフォームの匠

コラム

投稿日 2018.08.29 / 更新日 2023.02.21

断熱リフォーム

床下断熱リフォームってどんな効果があるの?施工前後の違いを検証!

WRITER

WRITER

矢崎 拓也

環境省認定うちエコ診断士

大学卒業後、断熱にまつわる資格をいくつも取得し、自ら調査や補助金申請の手配、セルロースファイバーの施工から窓の取付まで行える業界でも異色の人物。「日本中の住宅性能の低さを解決したい!」と大きな夢を原動力に戸建住宅の断熱リフォームに取り組む。

こんにちは。断熱リフォームの匠の矢崎です。今回はこのような疑問にお答えします。

床下断熱リフォームは、冬に家の中で

「足元が冷える・・・」

「暖房をつけても肌寒さがなくならない・・・」

と感じている人にこそ実施してほしいと思っています。

床の断熱性能を上げるだけで、これまで感じていた足元の冷えを感じなくなるからです。

とはいえ、それを言葉でお伝えするのは少し難しいかなとも感じています。

そこで今回は実際の住まいで、ある「実験」を行ってみました。

床下断熱リフォームを行い、施工前と施工後の床の表面温度を比べるというものです。この記事を読んでいただくことで「あ、床下の断熱材を変えるだけでこんなに違ってくるんだ!」というのがイメージしやすくなるのではないかと思います。

実験は2棟の建物で行いました。1棟は断熱リフォームの匠の運営会社テオリアハウスクリニック所有の研修所、もう1棟は一般のツーバイフォー住宅です。

それぞれの実験の結果についてレポートしていきます!

床下断熱リフォームに寒さ改善の効果がある理由

早速実験の結果をご紹介・・・といきたいところですが、その前にまずは「なぜ断熱リフォームで寒さが改善されるのか?」について少しだけご紹介しておこうと思います。

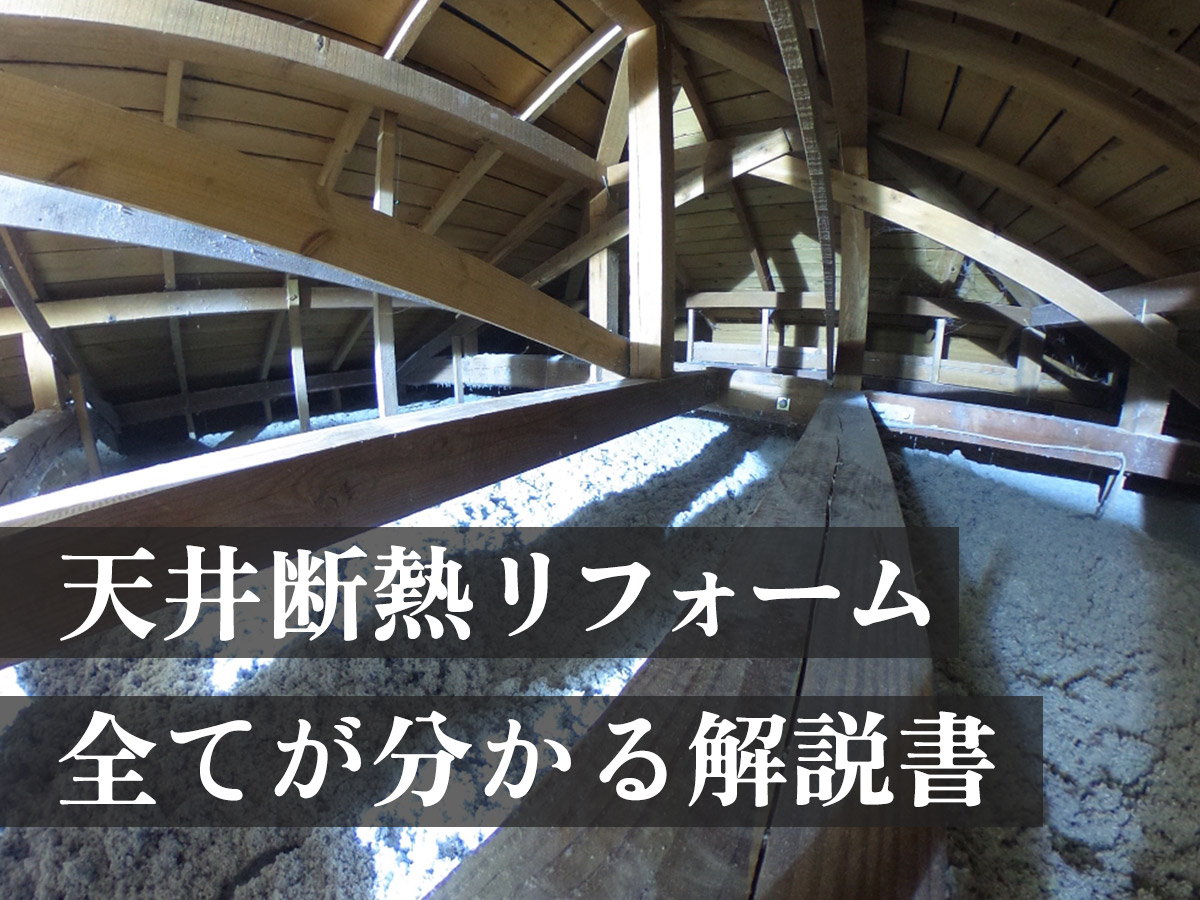

いくら部屋を暖房で暖めても足元が寒いままなのはなぜでしょうか?

それは、家の外から床下に入ってくる冷たい空気が床や壁を冷やしているからです。

エアコンで「室温」を上げても家そのものが冷たいと寒さは解消しません。極端な例かもしれませんが、氷でできた家の中でエアコンをつけても暖かくはならないでしょう。

断熱材には外の寒さから建物を守る役割があります。

断熱材というと室内の暖かい空気を逃げにくくする、というイメージが強いかも知れませんが、実は「外の空気」を遮断する役割が非常に重要なのです。

もし

「暖房を使っているのに床が冷たい」

「上半身は暖かいのに足元は寒い」

と思ってしまうようでしたら、床下の断熱材が足りていない可能性が高いです。

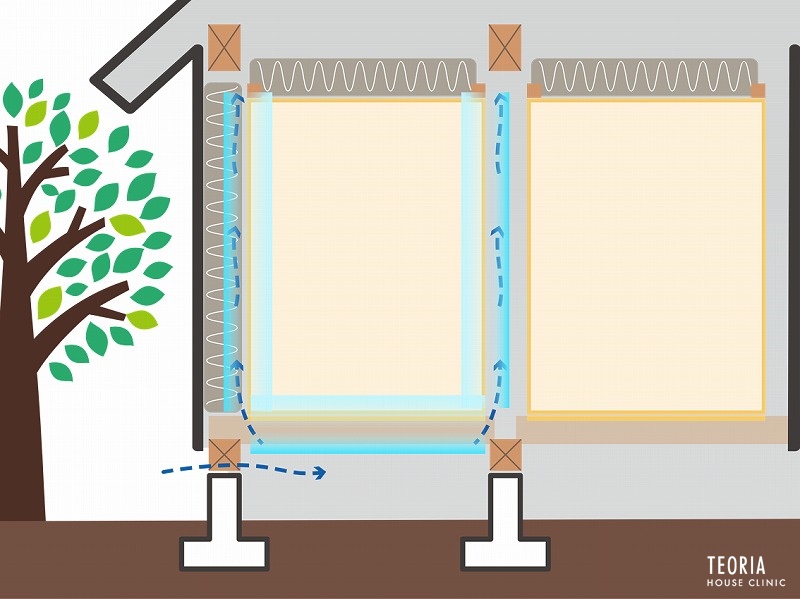

一応、断熱性能には基準が設けられているものの、その基準を満たさなければいけないような義務化の法律は現在のところありません。そのため、最近買ったような家でも断熱性能が不十分であることは十分考えられるのです。

実際に住宅ストックの断熱性能の統計データでは、日本の家の約8割が断熱性能は不十分という情報があります。

暖房していても寒く感じる場合は、ほぼ間違いなく断熱性能が足りていない証拠です。

そんな家でもリフォームで断熱材を床下に足すと、床下の隙間がなくなり、床の保温力を高めることができます。

保温力が高まると、床の表面温度と室温が近づき足元の寒さを感じにくくなる、というわけです。また、暖かい空気を逃さず効率的に暖められますので、省エネ効果も高まります。

床下断熱リフォームの効果を検証!

それでは改めて床下断熱リフォームの効果の検証をみていきましょう。

①研修所(木造住宅)編

まずは私たちが研修に用いている建物で行った実験の様子をご紹介していきます。築25年以上、木造2階建てのごくごく普通な住宅です。

- 施工前の床下

-

施工前の床下の状態です。一応、グラスウールという断熱材が施工されているものの、隙間だらけでこれでは効果を期待することはできません。また、ほとんどの場所に断熱材が入っていないことが分かります。

断熱材が入っていなくて「寒い訳だ…」となるのはもちろんですが、仮に断熱材が入っていたとしても

- 施工品質

- 劣化具合

- 元々の断熱材の性能

などによっては、断熱効果を得ることができていない場合があります。この研修所もまさにその状態で、断熱材が入っていないのとほとんど同じレベルでした。

- こんな実験を行いました

-

ということで、今回はこの床下に断熱材を入れて床の温度の違いをみていきます。今回は床下断熱リフォームの”施工部”と”未施工部”とで比較をするために、下図のように施工範囲を設定しました。

元々2つだった部屋の壁を取り払い、同時に暖められるようにします。左半分には床下断熱リフォームをして、右半分は既存のままにします。

こうすることで、エアコンで均一に暖められた同じ室温の部屋の床の表面温度がどれくらい違うかを確かめることができるわけです。

- いざ施工

-

それでは、床下断熱リフォーム工事の様子を見ていきましょう。

使用する断熱材は、「アクリアUボード」というボード状グラスウールです。この断熱材は、断熱リフォームの匠が普段の施工でも使用しています。性能は「断熱等性能等級4」で、国が定めている中では現在の最高レベルの基準です。ところで、なぜこの断熱材を使っているかというと、床下からの施工ととても相性がいいからです。断熱リフォームの匠は、「非破壊工法」と呼ばれる床を剥がさず、施工スタッフが床下に進入して作業を行う工法を採用しています。ある程度の柔らかさをもったボード状グラスウールを使うことで、非破壊工法を効率的に行うことができます。

まず、ボード状グラスウール断熱材の施工の前に、気流止めという作業を実施します。これは、床下からの断熱リフォームにおいて最も重要な作業です。なぜかというと、断熱材が本来の性能を発揮できるかを大きく左右する要因だからです。

床下は想像以上に隙間だらけです。隙間をそのままにすると、外から入ってくる冷たい空気の流れを止めることができません。断熱材を取り付けても、その効果が非常に小さいものになってしまうのです。断熱の効果を高めるために、気流止めの施工をしっかりと行っていきます。

気流止めの設置後はいよいよボード状のグラスウール断熱材の施工です。大引き材という床を支える横架材の間に隙間なくはめ込んで固定していきます。

断熱材を施工するとこのようになります。断熱材の厚みが80mmなので、大引材の下面と断熱材の下面が同じ高さになります。

これで準備完了ですが、実際に家が寒く感じるのは夕方~朝方。起床して朝食をとったあと、リビングでくつろぐ時間を想定して9時ごろに計測してみます。

- 温度計測当日

-

計測は1月17日、真冬におこないました。

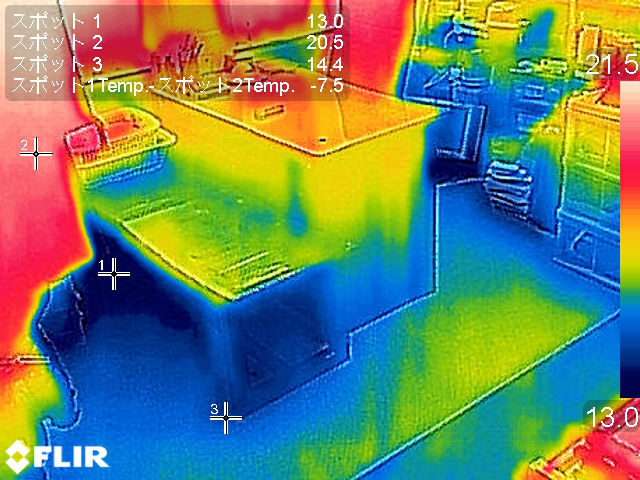

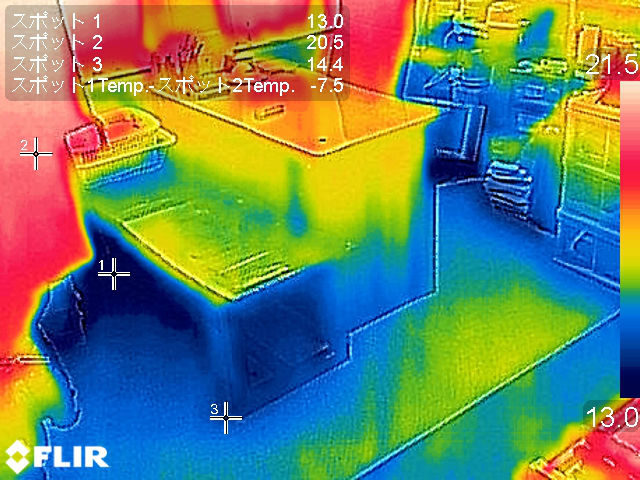

朝9時、外気温が3.6℃。実施した当社研修所のある千葉県八街市ではなかなかの寒さです。計測には部屋の両サイドに温度計を置き、エアコンで2部屋を同時に暖め両方の温度が18℃以上で均一になったところでサーモグラフィで比較します。

2017年1月17日AM9時

外気温:3.6℃

室温:18.5℃

暖房器具:エアコン

床の材質:クッションフロアー未断熱(キッチン側)のエリアの床面

断熱済みの部屋の床面

写真が荒いですが、サーモカメラの画像を使っているためです。床の仕様も同じになるようにクッションフロアをどちらの部屋にも貼っています。写真だとどちらの床も寒そうに見えますが、この画像をサーモグラフィで見てみると…。

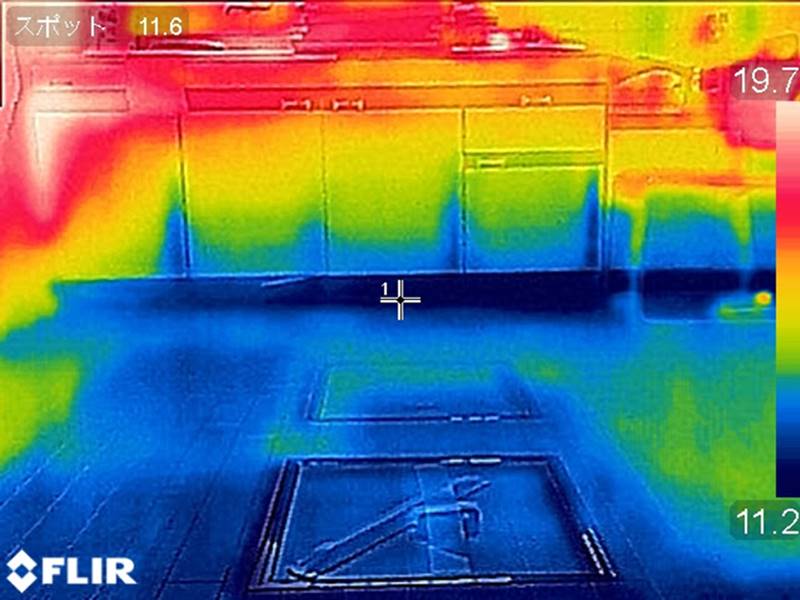

未断熱(キッチン側)のエリアの床面

断熱済みの部屋の床面

なんと、6℃もの差が生じました。

たとえ実施する前から結果がわかっていたとしても、実際に実験してみて数値としてその差を確かめる事ができると嬉しいものです。

無断熱の部屋のサーモグラフィ画像は、床面が冷たくて上だけ暖かいという現象が可視化されています。「足元が寒い」というのは、まさにこの現象がお部屋で発生しているからなのです。

②ツーバイフォー住宅編

自社研修所で、床下断熱リフォームの効果を確かめたときは、約6℃の床表面温度のアップという結果になり、大きな改善効果がありました。では、違う構造、違う築年数の建物でも同じように効果を得ることができるのでしょうか?

こちらではツーバイフォー住宅での検証結果をご紹介します。

2017年3月

東京都江戸川区

床下断熱リフォーム:1日

- 施工前の状況

-

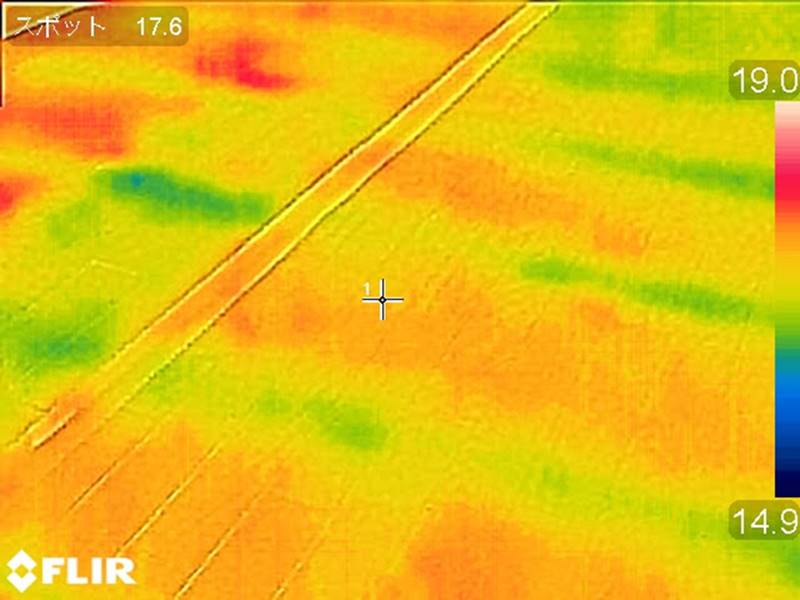

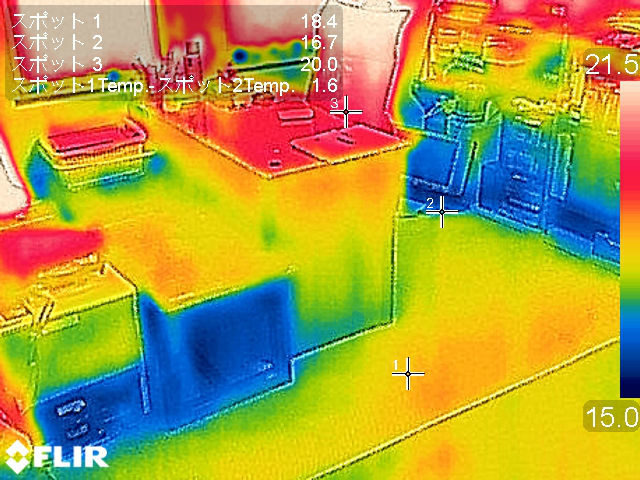

まず、事前点検の際に、こちらの1階床面の表面温度をサーモカメラを使用して確認してると…

エアコンを稼働しているため室温は20度ですが、床表面温度は13度~14度程度と部屋の温度に大きなムラがあることが分かりました。そこで、床下に潜り断熱材の状態を確認してみると、

床下には根太の間に断熱材が施工されているのですが、よく見ると断熱材がだらんと垂れ下がっていました。ウレタン系断熱材の一種でしたが、固定があまく時間経過で落ちかけていたのでしょう。垂れているということは、そこに隙間ができているということになります。「隙間=断熱欠損」と言われるように、断熱材が施工されていても”隙間があればいとも簡単に効果が失われる”のです。

そこで今回は、既存のウレタン系断熱材は活かしつつ、その下から新たに断熱材をはめ込むことで床下の断熱強化を図りました。こうすることで、元々の断熱材の性能も無駄なく利用する事ができます。

- 床下断熱リフォームの実施

-

テオリアハウスクリニックでは床下断熱リフォーム用のアクリアUボード(高性能グラスウール)を使用します。今回の建物はツーバイフォー住宅のため、根太間に断熱材を施工していきます。

床下断熱材は、床下点検口から搬入します。

奥まで断熱材を施工スタッフ自ら運んでいきます。

根太の間に断熱材を施工します。

はめ込んだら落下しないようにタッカーで固定します。

施工前と施工後の様子を写真でご紹介していきます。

施工前

施工後

配管周りの施工前

配管周りの施工後

複雑な箇所の施工前

複雑な箇所の施工後

床下全体の施工後 - 断熱リフォーム前後で床の温度を比較

-

施工は床下空間全体を実施しました。今回は、施工後のデータに関してもご協力いただけたため、翌朝にサーモカメラを使用して床の温度がどうなったかを調べてみました。

施工前(外気温7.2℃)

施工後(外気温5.4℃)

同じ条件下でのデータがほしかったので、事前にエアコンで室温を20度にしたうえで計測しました。施工後の方が外気温が低かったものの、それを踏まえても床表面の温度に大幅な改善が見られました。

実際に施主さまからも「体感温度が以前と比較にならないほど暖かく、家の中がとても快適になった」というご感想をいただきました。

保温効果が高まると温度ムラが改善して体感温度の改善に繋がることがおわかりいただけると思います。

まとめ

今回は床下断熱リフォームの効果についてご紹介してきました。いずれの建物でも、床下の断熱材の交換によって室内の温度環境の改善ができていることがわかっていただけたかと思います。

冬場に床が冷たくて困っている…、寒さを解消したい…、冬に寒い原因がわからない…。お部屋を暖めても足元が寒い…ということであれば床下断熱を検討してみてはいかがでしょうか。